| |

|

|

Père

RICHARD

|

ON ne peut évoquer le

Domois de ce début de siècle sans parler du père Jacques Richard,

qui administra de 1908 à 1913, en tant que sous-directeur,

l’orphelinat de Domois, et directeur de 1913 à 1922. Il fut

un dévoué collaborateur du père Chanlon, et s’est lui aussi

usé au service de ses “petits gars”, comme il aimait à appeler

les enfants ; il était pour les orphelins un vrai père. Il

était certes sévère, même un peu de trop aux dires de certains

anciens, mais juste. Il était dur pour lui-même et aussi pour

les autres. Il ne tolérait aucune peccadille qui était impitoyablement

punie dans des proportions exagérées parfois.

ON ne peut évoquer le

Domois de ce début de siècle sans parler du père Jacques Richard,

qui administra de 1908 à 1913, en tant que sous-directeur,

l’orphelinat de Domois, et directeur de 1913 à 1922. Il fut

un dévoué collaborateur du père Chanlon, et s’est lui aussi

usé au service de ses “petits gars”, comme il aimait à appeler

les enfants ; il était pour les orphelins un vrai père. Il

était certes sévère, même un peu de trop aux dires de certains

anciens, mais juste. Il était dur pour lui-même et aussi pour

les autres. Il ne tolérait aucune peccadille qui était impitoyablement

punie dans des proportions exagérées parfois.

Un ancien se souvient

:

Un ancien se souvient

:

Les

verbes entiers à copier plusieurs fois pleuvaient sur nos

têtes. Je me souviens que lors d’une de ses permissions,

en juillet 1916 (il avait 41 ans), alors que nous engrangions

les moissons, il nous surprit plusieurs de l’imprimerie,

“mobilisés” en cette circonstance, en train de jouer à cache-cache

sur les “tisses”. Il nous colla à copier cinq fois, pour

le lendemain, la phrase : “Je m’amuse au lieu de travailler”.

Le problème crucial était pour nous de trouver d’abord un

crayon et surtout du papier, difficulté à peu près insurmontable.

Que Dieu me pardonne ! mais nous étions obligés d’arracher

les pages blanches des missels pour exécuter notre punition

!

Malgré cette sévérité

apparente, le père Richard a été un brave homme, aimé par

les orphelins. C’était sans aucun doute un homme charitable

et dévoué. Sa tâche à Domois consistait surtout à l’administration

et l’organisation. Les orphelins gardent un bon souvenir de

ce prêtre qui tenait toujours à accueillir les enfants, lorsqu’ils

arrivaient complètement désemparés, rue Condorcet à Dijon.

(Il est décédé en 1957, à l’âge de 84 ans).

Malgré cette sévérité

apparente, le père Richard a été un brave homme, aimé par

les orphelins. C’était sans aucun doute un homme charitable

et dévoué. Sa tâche à Domois consistait surtout à l’administration

et l’organisation. Les orphelins gardent un bon souvenir de

ce prêtre qui tenait toujours à accueillir les enfants, lorsqu’ils

arrivaient complètement désemparés, rue Condorcet à Dijon.

(Il est décédé en 1957, à l’âge de 84 ans).

Ayant passé neuf années

à Domois, j’en ai entendu parler et en bien. Il avait pour

le soutenir des pères qui, pour la plupart, faisaient bien

leur travail.

Ayant passé neuf années

à Domois, j’en ai entendu parler et en bien. Il avait pour

le soutenir des pères qui, pour la plupart, faisaient bien

leur travail.

Afin que leur dévouement

ne tombe pas dans l’oubli, j’aimerais en citer quelques-uns

: père Carré qui fût très certainement le bras droit du père

Richard. Les pères Braux, Albouy, Max, Perrot, Desvignes,

Pergent et bien d’autres dont les noms ne sont pas revenus

aux différents acteurs des articles.

Afin que leur dévouement

ne tombe pas dans l’oubli, j’aimerais en citer quelques-uns

: père Carré qui fût très certainement le bras droit du père

Richard. Les pères Braux, Albouy, Max, Perrot, Desvignes,

Pergent et bien d’autres dont les noms ne sont pas revenus

aux différents acteurs des articles.

Des sœurs aussi œuvraient

et se donnaient corps et âme pour les orphelins. Mère Polycarpe,

tout en ayant la responsabilité d’une bonne douzaine de sœurs,

était d’un naturel effacé. Son abord était facile. Sa simplicité

n’avait d’égale que la gentillesse qu’elle exerçait sur les

enfants, ses “bébis tabageurs impéciles”, comme elle se plaisait

à les appeler. Car mère Polycarpe parlait très mal le français

et c’était là son plus grand défaut ; mais avec un peu de

bonne volonté les orphelins la comprenaient, du reste la plupart

des autres sœurs étaient alsaciennes. En dehors de sa charge

religieuse, mère Polycarpe s’occupait de la fabrication du

vin mousseux, marque “Maison Blanche” - sans doute à cause

du château, qui est aujourd’hui avec d’autres bâtiments, le

centre de l’orphelinat. Les bouteilles, coquettement vêtues

d’étiquettes blanches et or avec encadrement d’argent, muselées

à souhait et protégées par de mœlleux paillons, étaient expédiées

vers l’Alsace ou autres régions inconnues des enfants.

Des sœurs aussi œuvraient

et se donnaient corps et âme pour les orphelins. Mère Polycarpe,

tout en ayant la responsabilité d’une bonne douzaine de sœurs,

était d’un naturel effacé. Son abord était facile. Sa simplicité

n’avait d’égale que la gentillesse qu’elle exerçait sur les

enfants, ses “bébis tabageurs impéciles”, comme elle se plaisait

à les appeler. Car mère Polycarpe parlait très mal le français

et c’était là son plus grand défaut ; mais avec un peu de

bonne volonté les orphelins la comprenaient, du reste la plupart

des autres sœurs étaient alsaciennes. En dehors de sa charge

religieuse, mère Polycarpe s’occupait de la fabrication du

vin mousseux, marque “Maison Blanche” - sans doute à cause

du château, qui est aujourd’hui avec d’autres bâtiments, le

centre de l’orphelinat. Les bouteilles, coquettement vêtues

d’étiquettes blanches et or avec encadrement d’argent, muselées

à souhait et protégées par de mœlleux paillons, étaient expédiées

vers l’Alsace ou autres régions inconnues des enfants.

Il est possible que des

sœurs soit oubliées dans ce récit, toujours est-il que je

reviendrai à parler d’un bon nombre d’entres elles dans les

différents souvenirs que les anciens ont fait parvenir.

Il est possible que des

sœurs soit oubliées dans ce récit, toujours est-il que je

reviendrai à parler d’un bon nombre d’entres elles dans les

différents souvenirs que les anciens ont fait parvenir.

|

Après

avoir présenté le père Chanlon et son œuvre, il serait

peut-être temps, avant d’évoquer sa succession, de parler

des orphelins, qui étaient les acteurs principaux de

l’existence de l’orphelinat de Domois. Là aussi, je

reprendrai des témoignages d’anciens qui ont à mon sens

dit ce que tous ont ressenti ou vécu.

|

Mais revenons à notre

petit orphelin qui devait avoir son premier contact avec la

plus haute autorité de la maison.

Mais revenons à notre

petit orphelin qui devait avoir son premier contact avec la

plus haute autorité de la maison.

L’orphelin qui arrivait

à Domois avait en général 9, 10 ans, c’était un enfant démuni

de tout qui n’avait même pas été choyé, aimé de ses parents

dans la plupart des cas d’ailleurs, c’était la mère qui était

décédée. Le père, bien souvent pauvre et sans emploi, ne pouvait

plus s’occuper de ses enfants et il devait se retourner, pour

lui venir en aide, uniquement vers des institutions charitables.

Au début de ce siècle, les prêtres des campagnes françaises

se sont dévoués pour venir au secours des familles qui se

trouvaient dans les situations les plus désespérées.

L’orphelin qui arrivait

à Domois avait en général 9, 10 ans, c’était un enfant démuni

de tout qui n’avait même pas été choyé, aimé de ses parents

dans la plupart des cas d’ailleurs, c’était la mère qui était

décédée. Le père, bien souvent pauvre et sans emploi, ne pouvait

plus s’occuper de ses enfants et il devait se retourner, pour

lui venir en aide, uniquement vers des institutions charitables.

Au début de ce siècle, les prêtres des campagnes françaises

se sont dévoués pour venir au secours des familles qui se

trouvaient dans les situations les plus désespérées.

C’était en 1910 (j’avais

à peine 10 ans), ma pauvre maman mourait presque subitement

d’une paralysie foudroyante. Mon père me confia alors à ma

grand-mère maternelle qui avait une vie très pauvre, presque

misérable. Malgré la modeste pension que mon père lui servait,

elle ne put s’occuper bien longtemps de moi et, l’année suivante,

elle me renvoya vers lui : il avait entre-temps gagné Paris

où il travaillait. Là, nous occupions une modeste chambre

au cinquième étage d’un immeuble proche du restaurant où nous

prenions nos repas.

C’était en 1910 (j’avais

à peine 10 ans), ma pauvre maman mourait presque subitement

d’une paralysie foudroyante. Mon père me confia alors à ma

grand-mère maternelle qui avait une vie très pauvre, presque

misérable. Malgré la modeste pension que mon père lui servait,

elle ne put s’occuper bien longtemps de moi et, l’année suivante,

elle me renvoya vers lui : il avait entre-temps gagné Paris

où il travaillait. Là, nous occupions une modeste chambre

au cinquième étage d’un immeuble proche du restaurant où nous

prenions nos repas.

J’ai eu la chance de voir

s’intéresser à moi la patronne qui me considéra tout de suite

comme “son enfant”, me prodiguant une grande bonté et me traitant

comme le frère de ses filles. Pendant près de deux ans, je

fus choyé par cette dame, mais mon père, gravement malade

et devant entrer à l’hôpital pour un long séjour, se décida

à me confier à un prêtre. Ce prêtre admirable, tout de bonté

et de dévouement, me garda quelques mois près de lui. Il m’assura

vivres et couvert et, ce qui est encore plus important, m’entoura

d’une véritable affection, ce qui rendait moins pénible ma

solitude. L’abbé Brunet, qui s’occupait également d’autres

enfants en difficulté, chercha à me placer dans une institution

où je pourrais me développer normalement et me préparer à

la vie

J’ai eu la chance de voir

s’intéresser à moi la patronne qui me considéra tout de suite

comme “son enfant”, me prodiguant une grande bonté et me traitant

comme le frère de ses filles. Pendant près de deux ans, je

fus choyé par cette dame, mais mon père, gravement malade

et devant entrer à l’hôpital pour un long séjour, se décida

à me confier à un prêtre. Ce prêtre admirable, tout de bonté

et de dévouement, me garda quelques mois près de lui. Il m’assura

vivres et couvert et, ce qui est encore plus important, m’entoura

d’une véritable affection, ce qui rendait moins pénible ma

solitude. L’abbé Brunet, qui s’occupait également d’autres

enfants en difficulté, chercha à me placer dans une institution

où je pourrais me développer normalement et me préparer à

la vie

C’était par un bel après-midi

ensoleillé et chaud pour la saison, en février 1913. L’abbé

Brunet, mon bienfaiteur, qui m’accompagnait depuis Paris dans

un parcours assez long qui relie la capitale de la France

à celle de notre province, avait à la sortie de la gare de

Dijon hélé un fiacre, ou plutôt une calèche, qui nous mena

rue Condorcet où le père Richard nous accueillit et nous donna

rendez-vous à l’orphelinat de Domois distant d’une dizaine

de kilomètres. La route était agréable car, comme je l’ai

indiqué plus haut, le temps était magnifique, le soleil brillait

généreusement dans le ciel exempt de tout nuage. Le père Richard,

arrivé avant nous à destination, nous attendait près du “château”,

aile primitive du grand bâtiment actuel. Nous fûmes tout de

suite remarqués par les enfants qui se trouvaient à proximité,

car c’était un événement à Domois que de voir une voiture

de louage avec cocher !

C’était par un bel après-midi

ensoleillé et chaud pour la saison, en février 1913. L’abbé

Brunet, mon bienfaiteur, qui m’accompagnait depuis Paris dans

un parcours assez long qui relie la capitale de la France

à celle de notre province, avait à la sortie de la gare de

Dijon hélé un fiacre, ou plutôt une calèche, qui nous mena

rue Condorcet où le père Richard nous accueillit et nous donna

rendez-vous à l’orphelinat de Domois distant d’une dizaine

de kilomètres. La route était agréable car, comme je l’ai

indiqué plus haut, le temps était magnifique, le soleil brillait

généreusement dans le ciel exempt de tout nuage. Le père Richard,

arrivé avant nous à destination, nous attendait près du “château”,

aile primitive du grand bâtiment actuel. Nous fûmes tout de

suite remarqués par les enfants qui se trouvaient à proximité,

car c’était un événement à Domois que de voir une voiture

de louage avec cocher !

Rue

Condorcet

|

Donc, le père Richard

nous fit visiter la Maison : les ateliers divers, classes,

réfectoires, dortoirs, et bien sûr, la chapelle qui nous avait

émerveillés avec ses décorations diverses et son ciel étoilé.

Tout de suite, j’avais été conquis par l’imprimerie : non

la composition, mais les machines, car “ça bougeait” et tout

ce qui est mécanique captive les enfants ; je me promettais

bien de travailler plus tard près de sœur Marie, grande maîtresse

de l’atelier d’impression, mais, - ironie du sort ! - c’est

vers la composition que l’on me dirigea l’année suivante,

en mai exactement, trois mois avant la déclaration de la Grande

Guerre 1914-1918 !

Donc, le père Richard

nous fit visiter la Maison : les ateliers divers, classes,

réfectoires, dortoirs, et bien sûr, la chapelle qui nous avait

émerveillés avec ses décorations diverses et son ciel étoilé.

Tout de suite, j’avais été conquis par l’imprimerie : non

la composition, mais les machines, car “ça bougeait” et tout

ce qui est mécanique captive les enfants ; je me promettais

bien de travailler plus tard près de sœur Marie, grande maîtresse

de l’atelier d’impression, mais, - ironie du sort ! - c’est

vers la composition que l’on me dirigea l’année suivante,

en mai exactement, trois mois avant la déclaration de la Grande

Guerre 1914-1918 !

Après cette visite détaillée,

le père Richard me remit entre les mains de sœur Emma qui

s’occupait de la deuxième division ; elle me conduisit dans

la cour pour prendre contact avec mes futurs petits camarades,

car c’était l’heure de la récréation. Je fus intrigué de constater

que la plupart des enfants mangeaient leur pain sec, alors

que quelques-uns seulement agrémentaient leur goûter d’un

“cran” de chocolat. Je pensai donc que les premiers étaient

punis (je les trouvais trop nombreux), mais je fus bientôt

mis au courant et informé par l’un d’entre eux que le pain

sec était le régime habituel et que les mangeurs de chocolat

étaient les heureux bénéficiaires de colis reçus peu auparavant,

au moment des fêtes de fin d’année, et que sœur Emma leur

distribuait parcimonieusement... pour faire durer le plaisir

! Je me souviens que je possédais dans ma poche un œuf dur

(relief du repas pris dans le train), œuf que j’avais honte

de manger avec le morceau de pain que l’on m’avait donné,

et je l’offris à un “puni”, lequel ne se fit pas prier pour

l’accepter et le déguster.

Après cette visite détaillée,

le père Richard me remit entre les mains de sœur Emma qui

s’occupait de la deuxième division ; elle me conduisit dans

la cour pour prendre contact avec mes futurs petits camarades,

car c’était l’heure de la récréation. Je fus intrigué de constater

que la plupart des enfants mangeaient leur pain sec, alors

que quelques-uns seulement agrémentaient leur goûter d’un

“cran” de chocolat. Je pensai donc que les premiers étaient

punis (je les trouvais trop nombreux), mais je fus bientôt

mis au courant et informé par l’un d’entre eux que le pain

sec était le régime habituel et que les mangeurs de chocolat

étaient les heureux bénéficiaires de colis reçus peu auparavant,

au moment des fêtes de fin d’année, et que sœur Emma leur

distribuait parcimonieusement... pour faire durer le plaisir

! Je me souviens que je possédais dans ma poche un œuf dur

(relief du repas pris dans le train), œuf que j’avais honte

de manger avec le morceau de pain que l’on m’avait donné,

et je l’offris à un “puni”, lequel ne se fit pas prier pour

l’accepter et le déguster.

L’abbé Brunet, qui avait

pris une légère collation dans la salle réservée aux visiteurs

près de la chapelle, vint me retrouver dans la cour pour me

faire ses adieux, me faisant force recommandations pour que

je me conduise bien afin que ma sagesse fût donnée en exemple

à mon entourage, ce que je lui promis sincèrement de faire.

L’abbé Brunet, qui avait

pris une légère collation dans la salle réservée aux visiteurs

près de la chapelle, vint me retrouver dans la cour pour me

faire ses adieux, me faisant force recommandations pour que

je me conduise bien afin que ma sagesse fût donnée en exemple

à mon entourage, ce que je lui promis sincèrement de faire.

Chapelle

de la Vierge

|

Mon bienfaiteur demanda

- étant donné l’heure matinale à laquelle je m’étais levé

pour entreprendre le voyage du présent jour - que l’on me

fît manger et coucher avant les autres enfants et que l’on

m’accordât le lendemain matin, à titre exceptionnel, le bénéfice

d’une grasse matinée. Je me souviens de mon premier repas

(exécrable) : une affreuse soupe doublement ou triplement

salée, proprement immangeable et un plat de riz à l’eau qui

lui, ne l’était pas... salé, mais là pas du tout ; je trouvai

cela de mauvais augure, pour l’avenir.

Mon bienfaiteur demanda

- étant donné l’heure matinale à laquelle je m’étais levé

pour entreprendre le voyage du présent jour - que l’on me

fît manger et coucher avant les autres enfants et que l’on

m’accordât le lendemain matin, à titre exceptionnel, le bénéfice

d’une grasse matinée. Je me souviens de mon premier repas

(exécrable) : une affreuse soupe doublement ou triplement

salée, proprement immangeable et un plat de riz à l’eau qui

lui, ne l’était pas... salé, mais là pas du tout ; je trouvai

cela de mauvais augure, pour l’avenir.

C’était un fâcheux pressentiment qui devait, hélas, s’avérer

par la suite malheureusement vrai. Puis une sœur me conduisit

au dortoir des “moyens” qui se trouvait au deuxième étage

mansardé du vieux bâtiment donnant sur la cour Saint-Joseph

et qui abritait également les réfectoires et dortoirs de la

petite division (10-11 ans), gouvernée par sœur BERTHA, ainsi

que l’école composée de deux classes, sans oublier la petite

infirmerie avec seulement deux chambres. Je me remémorais

les événements de la journée qui pouvaient compter pour un

enfant de douze ans, puis le sommeil s’empara de moi et je

m’endormis.

C’était un fâcheux pressentiment qui devait, hélas, s’avérer

par la suite malheureusement vrai. Puis une sœur me conduisit

au dortoir des “moyens” qui se trouvait au deuxième étage

mansardé du vieux bâtiment donnant sur la cour Saint-Joseph

et qui abritait également les réfectoires et dortoirs de la

petite division (10-11 ans), gouvernée par sœur BERTHA, ainsi

que l’école composée de deux classes, sans oublier la petite

infirmerie avec seulement deux chambres. Je me remémorais

les événements de la journée qui pouvaient compter pour un

enfant de douze ans, puis le sommeil s’empara de moi et je

m’endormis.

Je me réveillai le lendemain matin en entendant les enfants

se lever de bonne heure, sans causer entre eux (car le silence

était de règle), mais non sans bruit. Je pensai avec plaisir

que j’allais bénéficier d’une ou plusieurs heures de répit,

suivant les instructions données à sœur PERPETUE la veille.

Je me réveillai le lendemain matin en entendant les enfants

se lever de bonne heure, sans causer entre eux (car le silence

était de règle), mais non sans bruit. Je pensai avec plaisir

que j’allais bénéficier d’une ou plusieurs heures de répit,

suivant les instructions données à sœur PERPETUE la veille.

Cette sœur était chargée du lever des enfants, mais n’ayant

pas la compréhension facile et s’imaginant qu’un quart d’heure

supplémentaire équivalait à une grasse matinée, elle m’invita

à me lever après ce court délai et à rejoindre mes camarades

qui procédaient à une toilette sommaire, et faisaient fi des

règles de l’hygiène la plus élémentaire.

Cette sœur était chargée du lever des enfants, mais n’ayant

pas la compréhension facile et s’imaginant qu’un quart d’heure

supplémentaire équivalait à une grasse matinée, elle m’invita

à me lever après ce court délai et à rejoindre mes camarades

qui procédaient à une toilette sommaire, et faisaient fi des

règles de l’hygiène la plus élémentaire.

Je quittai donc mon “lit” non sans récriminations, puis je

me livrai à un rapide débarbouillage et accompagnai tout ce

petit monde d’abord à la chapelle pour assister à la messe

quotidienne, puis au réfectoire où une soupe un peu plus appétissante

que la veille nous fut servie. Après quoi, en rang et en silence,

on nous conduisit à l’école où je fus présenté à ce brave

M. Carré (grand distributeur “d’oignons”), qui s’occupait

des aînés et voulut bien m’intégrer parmi les élèves de sa

classe.

Je quittai donc mon “lit” non sans récriminations, puis je

me livrai à un rapide débarbouillage et accompagnai tout ce

petit monde d’abord à la chapelle pour assister à la messe

quotidienne, puis au réfectoire où une soupe un peu plus appétissante

que la veille nous fut servie. Après quoi, en rang et en silence,

on nous conduisit à l’école où je fus présenté à ce brave

M. Carré (grand distributeur “d’oignons”), qui s’occupait

des aînés et voulut bien m’intégrer parmi les élèves de sa

classe.

La première journée se passa sans incident notable. A remarquer

cependant qu’après la récréation de 10 heures, sœur Emma me

mena à la salle de couture et, derechef m’indiqua la manière

de repriser les chaussettes agrémentées de trous formidables

et ce, grâce à l’aide de boules ou d'œufs en bois. Je devais

par la suite devenir assez habile dans ce genre de travail,

puisque l’on me confia la charge de remettre en état les bas

du père Carré, ce qui me valut quelques gâteries (bonbons,

chocolat ou gâteaux) de sa part.

La première journée se passa sans incident notable. A remarquer

cependant qu’après la récréation de 10 heures, sœur Emma me

mena à la salle de couture et, derechef m’indiqua la manière

de repriser les chaussettes agrémentées de trous formidables

et ce, grâce à l’aide de boules ou d'œufs en bois. Je devais

par la suite devenir assez habile dans ce genre de travail,

puisque l’on me confia la charge de remettre en état les bas

du père Carré, ce qui me valut quelques gâteries (bonbons,

chocolat ou gâteaux) de sa part.

J’eus la chance d’arriver à Domois à la fin février, donc

après les grands froids, car je devais apprendre par la suite

ce qu’était un hiver à Domois.

J’eus la chance d’arriver à Domois à la fin février, donc

après les grands froids, car je devais apprendre par la suite

ce qu’était un hiver à Domois.

Heureux jeunes gens, pensionnaires actuels de l’orphelinat

et qui bénéficiez du chauffage central, sachez qu’à cette

époque, nous souffrions cruellement du froid en mauvaise saison

; à par les classes, salle de couture et ateliers où l’on

n’aurait rien pu faire avec ses doigts, il n’y avait de feu

nulle part. Pas de feu aux réfectoires (sauf dans celui des

tout-petits), ni aux dortoirs, ni à la chapelle, et les travailleurs

des champs et du jardin ne savaient guère ce que c’était de

se chauffer au cours des longs hivers. La vie était extrêmement

dure sous tout ses rapports (c’était vraiment “l’époque héroïque”.

La nourriture était la plupart du temps “immangeable” sauf

les jours de fête et en particulier le jour de la Saint-François

(29 janvier), fête du père Chanlon, où il était servi un repas

un peu plus amélioré.

Heureux jeunes gens, pensionnaires actuels de l’orphelinat

et qui bénéficiez du chauffage central, sachez qu’à cette

époque, nous souffrions cruellement du froid en mauvaise saison

; à par les classes, salle de couture et ateliers où l’on

n’aurait rien pu faire avec ses doigts, il n’y avait de feu

nulle part. Pas de feu aux réfectoires (sauf dans celui des

tout-petits), ni aux dortoirs, ni à la chapelle, et les travailleurs

des champs et du jardin ne savaient guère ce que c’était de

se chauffer au cours des longs hivers. La vie était extrêmement

dure sous tout ses rapports (c’était vraiment “l’époque héroïque”.

La nourriture était la plupart du temps “immangeable” sauf

les jours de fête et en particulier le jour de la Saint-François

(29 janvier), fête du père Chanlon, où il était servi un repas

un peu plus amélioré.

|

Voici

un autre témoignage de la période 1915-1920, tout aussi

intéressant et très enrichissant.

|

Mon départ de Béthune fin 1914 fut provoqué par l’arrivée

des Allemands qui occupaient la région. Le lamentable et pénible

voyage de Béthune à Dijon, en compagnie de mes petits camarades,

dont je me rappelle quelques noms : P. Déprez, A. Varet, C.

Roussel, G. Petit, A. Loisel, H. Derelz, les Dejonghe. Sœur

Alice et sœur Isaie nous accompagnaient et leur garde était

vigilante et pleine de tendresse.

Mon départ de Béthune fin 1914 fut provoqué par l’arrivée

des Allemands qui occupaient la région. Le lamentable et pénible

voyage de Béthune à Dijon, en compagnie de mes petits camarades,

dont je me rappelle quelques noms : P. Déprez, A. Varet, C.

Roussel, G. Petit, A. Loisel, H. Derelz, les Dejonghe. Sœur

Alice et sœur Isaie nous accompagnaient et leur garde était

vigilante et pleine de tendresse.

Huit jours de chemins de fer : wagons inconfortables, poussiéreux

et crasseux, à compartiments uniques, sans éclairage la nuit,

décès de vieilles personnes en cours de route, qui agonisaient

à côté de nous, au milieu des jurons en patois du Nord, des

râles et des plaintes ; incommodité de tous pour les nécessités

ordinaires, d’où nos pudeurs rentrées ; l’assaut des wagons

remplis de pommes, nos coliques faisant suite ; les distributions

de douceurs dans toutes les gares où notre convoi faisait

halte, les soupes et bouillons-gras et les tisanes pour émigrés

; nos figures hâves, sales, nos mains poisseuses : Orléans

où nous croupîmes quelques heures sur une voie de garage,

ainsi qu’un tas de bois ou de ferraille, parmi les locomotives

en robe jaune et Mon départ de Béthune fin 1914 fut provoqué

par l’arrivée des Allemands qui occupaient la région. Le lamentable

et pénible voyage de Béthune à Dijon, en compagnie de mes

petits camarades, dont je me rappelle quelques noms : P. Déprez,

A. Varet, C. Roussel, G. Petit, A. Loisel, H. Derelz, les

Dejonghe. Sœur Alice et sœur Isaie nous accompagnaient et

leur garde était vigilante et pleine de tendresse. Huit jours

de chemins de fer : wagons inconfortables, poussiéreux et

crasseux, à compartiments uniques, sans éclairage la nuit,

décès de vieilles personnes en cours de route, qui agonisaient

à côté de nous, au milieu des jurons en patois du Nord, des

râles et des plaintes ; incommodité de tous pour les nécessités

ordinaires, d’où nos pudeurs rentrées ; l’assaut des wagons

remplis de pommes, nos coliques faisant suite ; les distributions

de douceurs dans toutes les gares où notre convoi faisait

halte, les soupes et bouillons-gras et les tisanes pour émigrés

; nos figures hâves, sales, nos mains poisseuses : Orléans

où nous croupîmes quelques heures sur une voie de garage,

ainsi qu’un tas de bois ou de ferraille, parmi les locomotives

en robe jaune et nimbées de vapeur (c’est ainsi qu’un enfant

de 10 ans voyait les choses).

Huit jours de chemins de fer : wagons inconfortables, poussiéreux

et crasseux, à compartiments uniques, sans éclairage la nuit,

décès de vieilles personnes en cours de route, qui agonisaient

à côté de nous, au milieu des jurons en patois du Nord, des

râles et des plaintes ; incommodité de tous pour les nécessités

ordinaires, d’où nos pudeurs rentrées ; l’assaut des wagons

remplis de pommes, nos coliques faisant suite ; les distributions

de douceurs dans toutes les gares où notre convoi faisait

halte, les soupes et bouillons-gras et les tisanes pour émigrés

; nos figures hâves, sales, nos mains poisseuses : Orléans

où nous croupîmes quelques heures sur une voie de garage,

ainsi qu’un tas de bois ou de ferraille, parmi les locomotives

en robe jaune et Mon départ de Béthune fin 1914 fut provoqué

par l’arrivée des Allemands qui occupaient la région. Le lamentable

et pénible voyage de Béthune à Dijon, en compagnie de mes

petits camarades, dont je me rappelle quelques noms : P. Déprez,

A. Varet, C. Roussel, G. Petit, A. Loisel, H. Derelz, les

Dejonghe. Sœur Alice et sœur Isaie nous accompagnaient et

leur garde était vigilante et pleine de tendresse. Huit jours

de chemins de fer : wagons inconfortables, poussiéreux et

crasseux, à compartiments uniques, sans éclairage la nuit,

décès de vieilles personnes en cours de route, qui agonisaient

à côté de nous, au milieu des jurons en patois du Nord, des

râles et des plaintes ; incommodité de tous pour les nécessités

ordinaires, d’où nos pudeurs rentrées ; l’assaut des wagons

remplis de pommes, nos coliques faisant suite ; les distributions

de douceurs dans toutes les gares où notre convoi faisait

halte, les soupes et bouillons-gras et les tisanes pour émigrés

; nos figures hâves, sales, nos mains poisseuses : Orléans

où nous croupîmes quelques heures sur une voie de garage,

ainsi qu’un tas de bois ou de ferraille, parmi les locomotives

en robe jaune et nimbées de vapeur (c’est ainsi qu’un enfant

de 10 ans voyait les choses).

L’arrivée à Nevers : la nuit passée sous les halles et repos

sur de la paille humide à souhait (dormeurs inconscients et

hideux au milieu des senteurs de poissons et de fromages :

véritable havre pour épaves humaines et fragiles jouets dans

les mains du sort) ; copieux repas, rue de l’Oratoire où l’on

mangea dans des assiettes creusées à même le bois des tables.

L’arrivée à Nevers : la nuit passée sous les halles et repos

sur de la paille humide à souhait (dormeurs inconscients et

hideux au milieu des senteurs de poissons et de fromages :

véritable havre pour épaves humaines et fragiles jouets dans

les mains du sort) ; copieux repas, rue de l’Oratoire où l’on

mangea dans des assiettes creusées à même le bois des tables.

Enfin le voyage prit fin, et c’est très fatigués que nous

arrivâmes à Dijon au 40, rue Condorcet où nous fûmes vite

dirigés sur Préville. C’est à pied, par la route de Seurre

que nous arrivâmes à notre nouvelle demeure.

Enfin le voyage prit fin, et c’est très fatigués que nous

arrivâmes à Dijon au 40, rue Condorcet où nous fûmes vite

dirigés sur Préville. C’est à pied, par la route de Seurre

que nous arrivâmes à notre nouvelle demeure.

Mon séjour à Préville, verte et opulente métairie où les sapins

et les arbres fruitiers sont rois, avec sa belle allée de

peupliers pointant haut vers le ciel (remplacés depuis par

des sapins maigres et mélancoliques), fût pour moi extrêmement

délicieux.

Mon séjour à Préville, verte et opulente métairie où les sapins

et les arbres fruitiers sont rois, avec sa belle allée de

peupliers pointant haut vers le ciel (remplacés depuis par

des sapins maigres et mélancoliques), fût pour moi extrêmement

délicieux.

Sœur AMBROISE, personne fière, dévouée, intelligente,

dynamique, musicienne et dessinatrice hors ligne, portant

des lunettes à verres noirs et disant souvent de se méfier

des gens porteurs de lunettes de cette couleur (je sais gré

à cette bonne sœur de sa noble et artistique éducation), était

notre institutrice. M. Duthoit, aux petits yeux de

fouine, semblait toujours scruter un horizon chimérique ;

si ces lignes tombaient par hasard sous ses yeux, qu’il sache

que j’ai gardé de sa baguette protectrice tant à Béthune qu’à

Préville, “le meilleur souvenir” ! Et pour nous garder et

nous protéger, sœurs Alice, Isaie, Saint-Jean : anges vigilants

que la Providence désigna pour notre sauvegarde morale autant

que physique.

Sœur AMBROISE, personne fière, dévouée, intelligente,

dynamique, musicienne et dessinatrice hors ligne, portant

des lunettes à verres noirs et disant souvent de se méfier

des gens porteurs de lunettes de cette couleur (je sais gré

à cette bonne sœur de sa noble et artistique éducation), était

notre institutrice. M. Duthoit, aux petits yeux de

fouine, semblait toujours scruter un horizon chimérique ;

si ces lignes tombaient par hasard sous ses yeux, qu’il sache

que j’ai gardé de sa baguette protectrice tant à Béthune qu’à

Préville, “le meilleur souvenir” ! Et pour nous garder et

nous protéger, sœurs Alice, Isaie, Saint-Jean : anges vigilants

que la Providence désigna pour notre sauvegarde morale autant

que physique.

A Préville nous étions bien et lorsque nous faisions trop

de bêtises, les sœurs nous disaient “Si vous n’êtes pas sages,

vous irez à Domois”. Cet avertissement, combien de fois l’avons-nous

entendu bourdonner à nos oreilles. A vrai dire : quotidiennement,

et cela pour des motifs futiles et quasi inexistants. Nous,

les enfants de Béthune, qui vivions depuis quelques mois dans

cette retraite toute pleine de verdure et de charme, encadrés

et protégés par un personnel sympathique et compréhensif,

bien nourris, presque choyés, il semblait dans nos petites

cervelles que le grand domaine du père Dediot était une succursale

du ciel et, de surcroît, un peu le nôtre. Là, après “l’enfer

du Nord”, nos vicissitudes, nos misères encore toutes fraîches

y trouvaient un baume bienfaisant et consolateur. Ah ! comme

nous eussions aimer demeurer dans ce Préville - véritable

Eldorado - longtemps, très longtemps.

A Préville nous étions bien et lorsque nous faisions trop

de bêtises, les sœurs nous disaient “Si vous n’êtes pas sages,

vous irez à Domois”. Cet avertissement, combien de fois l’avons-nous

entendu bourdonner à nos oreilles. A vrai dire : quotidiennement,

et cela pour des motifs futiles et quasi inexistants. Nous,

les enfants de Béthune, qui vivions depuis quelques mois dans

cette retraite toute pleine de verdure et de charme, encadrés

et protégés par un personnel sympathique et compréhensif,

bien nourris, presque choyés, il semblait dans nos petites

cervelles que le grand domaine du père Dediot était une succursale

du ciel et, de surcroît, un peu le nôtre. Là, après “l’enfer

du Nord”, nos vicissitudes, nos misères encore toutes fraîches

y trouvaient un baume bienfaisant et consolateur. Ah ! comme

nous eussions aimer demeurer dans ce Préville - véritable

Eldorado - longtemps, très longtemps.

Préville

|

Hélas ! l’horizon n’était point rose. Convoyés par un vent

néfaste, des nuages tels qu’on en voit dans les cauchemars,

voilaient de tristesse chaque chose

Hélas ! l’horizon n’était point rose. Convoyés par un vent

néfaste, des nuages tels qu’on en voit dans les cauchemars,

voilaient de tristesse chaque chose

A cette époque dont je vous parle, nous vivions dans une continuelle

et indécollable appréhension. La guerre n’en finissait plus.

L’espoir du retour à Béthune, déjà bien problématique, s’évanouissait

tout doucement... et définitivement. Certes, nous comprenions

aussi que l’existence privilégiée qui était notre lot ne pouvait

se prolonger éternellement.

A cette époque dont je vous parle, nous vivions dans une continuelle

et indécollable appréhension. La guerre n’en finissait plus.

L’espoir du retour à Béthune, déjà bien problématique, s’évanouissait

tout doucement... et définitivement. Certes, nous comprenions

aussi que l’existence privilégiée qui était notre lot ne pouvait

se prolonger éternellement.

Ainsi parfois le provisoire n’est pas définitif (contrairement

à ce qui se passe très souvent), et comme les racontars chuchotés

soit par le laitier (à cette époque R. Chapuis) ou le messager

- ou même ce brave Joseph, porteur de gamelles - nous craignions

Domois plus que la guerre, jugez de notre état d’esprit du

moment et de la hantise que nous pouvions avoir de ce lieu

maudit par tous ! De plus, un élément psychologique venait

amplifier notre effroi. Nous savions par ouï-dire que notre

situation - notre façon de vivre - provoquait quelques jalousies

parmi la masse de nos futurs camarades. Le dimanche, quand

nous montions à Domois pour assister à la grand-messe, les

gars de l’orphelinat nous regardaient d’un mauvais œil. Nous

faisions figure d’intrus ; nous étions les favorisés, les

“fils à papa”, les étrangers en somme ; le pain qu’on nous

donnait était autant de portions en moins pour eux. Que sais-je

!... Rien qu’à entendre ce nom de Domois, nous éprouvions

tous un certain malaise. En toute impartialité disons que

le Domois de ce temps-là n’avait rien de très enviable en

fait de réputation. Donc, rien de comparable au Domois d’aujourd’hui.

En effet, pour quantité de gens, Domois était une maison de

correction où l’on enferme, pour les écarter de la société,

les enfants indisciplinés, délinquants ou voyous, à seule

fin de les re-dres-ser (si l’on peut dire).

Ainsi parfois le provisoire n’est pas définitif (contrairement

à ce qui se passe très souvent), et comme les racontars chuchotés

soit par le laitier (à cette époque R. Chapuis) ou le messager

- ou même ce brave Joseph, porteur de gamelles - nous craignions

Domois plus que la guerre, jugez de notre état d’esprit du

moment et de la hantise que nous pouvions avoir de ce lieu

maudit par tous ! De plus, un élément psychologique venait

amplifier notre effroi. Nous savions par ouï-dire que notre

situation - notre façon de vivre - provoquait quelques jalousies

parmi la masse de nos futurs camarades. Le dimanche, quand

nous montions à Domois pour assister à la grand-messe, les

gars de l’orphelinat nous regardaient d’un mauvais œil. Nous

faisions figure d’intrus ; nous étions les favorisés, les

“fils à papa”, les étrangers en somme ; le pain qu’on nous

donnait était autant de portions en moins pour eux. Que sais-je

!... Rien qu’à entendre ce nom de Domois, nous éprouvions

tous un certain malaise. En toute impartialité disons que

le Domois de ce temps-là n’avait rien de très enviable en

fait de réputation. Donc, rien de comparable au Domois d’aujourd’hui.

En effet, pour quantité de gens, Domois était une maison de

correction où l’on enferme, pour les écarter de la société,

les enfants indisciplinés, délinquants ou voyous, à seule

fin de les re-dres-ser (si l’on peut dire).

De plus, dans ce refuge campagnard isolé de tout et de tous

on y travaillait comme des mercenaires, on y “mourait” de

faim, et les caresses étaient données sous forme de gifles,

de brimades et de coups de toutes sortes (à ce qui se disait).

Ainsi les souffrances morales s’ajoutaient aux souffrances

physiques. Rien de surprenant alors pour nous que Domois fît

l’effet du martinet d’un père Fouettard en une belle nuit

de Noël.

De plus, dans ce refuge campagnard isolé de tout et de tous

on y travaillait comme des mercenaires, on y “mourait” de

faim, et les caresses étaient données sous forme de gifles,

de brimades et de coups de toutes sortes (à ce qui se disait).

Ainsi les souffrances morales s’ajoutaient aux souffrances

physiques. Rien de surprenant alors pour nous que Domois fît

l’effet du martinet d’un père Fouettard en une belle nuit

de Noël.

De plus, dans ce refuge campagnard isolé de tout et de tous

on y travaillait comme des mercenaires, on y “mourait” de

faim, et les caresses étaient données sous forme de gifles,

de brimades et de coups de toutes sortes (à ce qui se disait).

Ainsi les souffrances morales s’ajoutaient aux souffrances

physiques. Rien de surprenant alors pour nous que Domois fît

l’effet du martinet d’un père Fouettard en une belle nuit

de Noël.

De plus, dans ce refuge campagnard isolé de tout et de tous

on y travaillait comme des mercenaires, on y “mourait” de

faim, et les caresses étaient données sous forme de gifles,

de brimades et de coups de toutes sortes (à ce qui se disait).

Ainsi les souffrances morales s’ajoutaient aux souffrances

physiques. Rien de surprenant alors pour nous que Domois fît

l’effet du martinet d’un père Fouettard en une belle nuit

de Noël.

Mais il y a autre chose, bien plus révoltante encore : les

enfants dont la faute était d’avoir perdu leurs parents, ou

dont le père était mobilisé sur le front, ou abandonnés et

laissés pour compte se voyaient, pour cette raison, parés

du titre peu glorieux d’orphelins. Quand je dis : peu glorieux,

je songe à la pitié et aux sarcasmes que cette appellation

entraîne de la part de quelques imbéciles dont le seul mérite

est d’avoir tort en considérant le mot orphelin, à l’égal

du mot vaurien.

Mais il y a autre chose, bien plus révoltante encore : les

enfants dont la faute était d’avoir perdu leurs parents, ou

dont le père était mobilisé sur le front, ou abandonnés et

laissés pour compte se voyaient, pour cette raison, parés

du titre peu glorieux d’orphelins. Quand je dis : peu glorieux,

je songe à la pitié et aux sarcasmes que cette appellation

entraîne de la part de quelques imbéciles dont le seul mérite

est d’avoir tort en considérant le mot orphelin, à l’égal

du mot vaurien.

Ils prononcent du reste ces deux mots avec le même haussement

d’épaule et le même sourire ironique comme s’ils étaient,

eux, des directeurs de conscience. Mais bah ! passons, puisque

tout passe et nous savons tous, nous orphelins que nous n’avons

jamais été des voyous ni des délinquants.

Ils prononcent du reste ces deux mots avec le même haussement

d’épaule et le même sourire ironique comme s’ils étaient,

eux, des directeurs de conscience. Mais bah ! passons, puisque

tout passe et nous savons tous, nous orphelins que nous n’avons

jamais été des voyous ni des délinquants.

A certaines attentions délicates et subtiles de la part de

ceux et celles qui nous entouraient, nous devinions que notre

départ pour Domois était proche. Dès l’instant nous pouvions

donc cirer nos... souliers, et songer à quitter encore une

fois un lieu que déjà nous commencions d’aimer pour aller

grossir les rangs des “petits” ou des “moyens”. Sous quelle

tutelle, mon Dieu, allions-nous tomber ?

A certaines attentions délicates et subtiles de la part de

ceux et celles qui nous entouraient, nous devinions que notre

départ pour Domois était proche. Dès l’instant nous pouvions

donc cirer nos... souliers, et songer à quitter encore une

fois un lieu que déjà nous commencions d’aimer pour aller

grossir les rangs des “petits” ou des “moyens”. Sous quelle

tutelle, mon Dieu, allions-nous tomber ?

Le jour où la décision fût prise, nous pleurions tous, même

les bonnes sœurs et M. Duthoit (la Vieille) notre surveillant.

Bien astiqués, des pieds à la tête, nous prîmes le sentier

poussiéreux et plein de fondrières qui mène à Domois. Ah !

ce jour de notre départ pour Domois ! Vous en souvenez-vous

mes chers camarades ! Combien il fut triste malgré le jour

ensoleillé ! Et combien aussi les adieux à Préville furent

sincères ! (Quand je dis “adieux” je devrais dire “au revoir”,

car la plupart d’entre nous y revîmmes plus tard et pour d’autres

raisons ).

Le jour où la décision fût prise, nous pleurions tous, même

les bonnes sœurs et M. Duthoit (la Vieille) notre surveillant.

Bien astiqués, des pieds à la tête, nous prîmes le sentier

poussiéreux et plein de fondrières qui mène à Domois. Ah !

ce jour de notre départ pour Domois ! Vous en souvenez-vous

mes chers camarades ! Combien il fut triste malgré le jour

ensoleillé ! Et combien aussi les adieux à Préville furent

sincères ! (Quand je dis “adieux” je devrais dire “au revoir”,

car la plupart d’entre nous y revîmmes plus tard et pour d’autres

raisons ).

Nous fîmes donc nos adieux : au joli parc rempli d’arbres

et de bosquets de toutes espèces et égayés d’oiseaux ; au

grand verger aux fruits multiples qui invitaient à la maraude

; au vivier en surplomb serti de hauts sapins aux essences

si pures et à la petite source cachée dans une maisonnette

de pierres blanches ; aux chaudes écuries sentant bon la laine,

le lait et les tourteaux ; à la salle de classe où trônait

sœur Ambroise, le nez chaussé de lunettes noires ; au réfectoire

parfumé à la soupe et aux compotes de fruits ; au dortoir

situé sous les combles où nous aimions nous endormir bercés

par la chanson du vent, les bourrasques, la pluie, les hullulements

des chouettes et autres oiseaux nocturnes, etc... les plaintes

des sapins.

Nous fîmes donc nos adieux : au joli parc rempli d’arbres

et de bosquets de toutes espèces et égayés d’oiseaux ; au

grand verger aux fruits multiples qui invitaient à la maraude

; au vivier en surplomb serti de hauts sapins aux essences

si pures et à la petite source cachée dans une maisonnette

de pierres blanches ; aux chaudes écuries sentant bon la laine,

le lait et les tourteaux ; à la salle de classe où trônait

sœur Ambroise, le nez chaussé de lunettes noires ; au réfectoire

parfumé à la soupe et aux compotes de fruits ; au dortoir

situé sous les combles où nous aimions nous endormir bercés

par la chanson du vent, les bourrasques, la pluie, les hullulements

des chouettes et autres oiseaux nocturnes, etc... les plaintes

des sapins.

Adieu à tout ce qui avait contribué à nous offrir un peu de

ce bonheur, si rare aux enfants délaissés. Adieu aussi - et

pourquoi pas ? - à cette musique monotone et énervante de

l’écrémeuse de sœur Hortense (où Crescence) qui n’en finissait

jamais de ronronner pendant les heures de classe et cela dans

une petite chambre puant le fromage et le lait battu où s’ébattaient

des milliers de mouches... Adieu enfin à cette belle allée

de peupliers aux fossés remplis de buissons d’épines où nous

cherchions les hérissons.

Adieu à tout ce qui avait contribué à nous offrir un peu de

ce bonheur, si rare aux enfants délaissés. Adieu aussi - et

pourquoi pas ? - à cette musique monotone et énervante de

l’écrémeuse de sœur Hortense (où Crescence) qui n’en finissait

jamais de ronronner pendant les heures de classe et cela dans

une petite chambre puant le fromage et le lait battu où s’ébattaient

des milliers de mouches... Adieu enfin à cette belle allée

de peupliers aux fossés remplis de buissons d’épines où nous

cherchions les hérissons.

Finie la vie de pacha... A nous les rognes, la soupe aux layots,

la bouse de vache (épinards), les tuyaux (pâtes), la colle

(riz), les leutoches, les biscains (pas de traduction possible,

la langue domoisienne était particulière... si l’un de vous

se souvient, il peut me le faire savoir), la couenne jaune

importée d’Amérique (hé oui ! déjà), les péteux, les graillons,

etc... etc... Et cela pour une durée de cinq ans, une paille

!

Finie la vie de pacha... A nous les rognes, la soupe aux layots,

la bouse de vache (épinards), les tuyaux (pâtes), la colle

(riz), les leutoches, les biscains (pas de traduction possible,

la langue domoisienne était particulière... si l’un de vous

se souvient, il peut me le faire savoir), la couenne jaune

importée d’Amérique (hé oui ! déjà), les péteux, les graillons,

etc... etc... Et cela pour une durée de cinq ans, une paille

!

Me voici donc installé près de sœur Emma ; je devais rester

dans sa division jusqu’à fin septembre 1915, alors que la

tradition aurait voulu que je passe chez les grands en janvier

de cette même année, date de mes 14 ans, mais la Grande Guerre

s’était déclenchée entre-temps, bouleversant le règlement

qui se ressentait de quelques entorses. Je ne me suis jamais

plaint de ce séjour prolongé chez les “moyens”, car ayant

entendu parler de brimades infligées par les anciens aux nouveaux

venus dans la grande section, j’appréhendais ce qui m’y attendait

de fâcheux.

Me voici donc installé près de sœur Emma ; je devais rester

dans sa division jusqu’à fin septembre 1915, alors que la

tradition aurait voulu que je passe chez les grands en janvier

de cette même année, date de mes 14 ans, mais la Grande Guerre

s’était déclenchée entre-temps, bouleversant le règlement

qui se ressentait de quelques entorses. Je ne me suis jamais

plaint de ce séjour prolongé chez les “moyens”, car ayant

entendu parler de brimades infligées par les anciens aux nouveaux

venus dans la grande section, j’appréhendais ce qui m’y attendait

de fâcheux.

C’était un jeudi, jour de congé, je me revois encore dans

la salle de couture ; méthodiquement, je reprise des chaussettes

(chaussettes déjà reprisées plus de dix fois). Sous l’œil

attendri de Mme Manlay, je m’applique. Oui, je m’applique

- en entrelaçant la laine grise déboulée - à faire de superbes

grilles dont je martèle de temps en temps les bords : ceci

pour éviter des reliefs trop prononcés qui pourraient provoquer

aux pieds quelques désagréables durillons.

C’était un jeudi, jour de congé, je me revois encore dans

la salle de couture ; méthodiquement, je reprise des chaussettes

(chaussettes déjà reprisées plus de dix fois). Sous l’œil

attendri de Mme Manlay, je m’applique. Oui, je m’applique

- en entrelaçant la laine grise déboulée - à faire de superbes

grilles dont je martèle de temps en temps les bords : ceci

pour éviter des reliefs trop prononcés qui pourraient provoquer

aux pieds quelques désagréables durillons.

Car, ne l’oublions pas, pour un “moyen”, repriser convenablement

des chaussettes est un art véritable - peut être le dixième

- et qui, fait de patience et de résignation, ouvre parfois

la porte à la rêverie. Tout les garçons de treize ans à Domois

doivent savoir repriser les chaussettes ; sans cela il y aurait

déshonneur et l’on serait “moyen” qu’à demi. Sacrebleu ! on

est “moyen” ou on ne l’est pas.

Car, ne l’oublions pas, pour un “moyen”, repriser convenablement

des chaussettes est un art véritable - peut être le dixième

- et qui, fait de patience et de résignation, ouvre parfois

la porte à la rêverie. Tout les garçons de treize ans à Domois

doivent savoir repriser les chaussettes ; sans cela il y aurait

déshonneur et l’on serait “moyen” qu’à demi. Sacrebleu ! on

est “moyen” ou on ne l’est pas.

Le silence règne dans la salle. Un silence monacal, propice

à la prière. A peine entendrait-on une mouche voler. Car malheur

à celui qui oserait émettre un son, à plus forte raison faire

un quelconque bruit. On se retient même de tousser. Nous connaissons

bien la sentence portée contre le bavardage pour enfreindre

la règle du mutisme le plus complet ; elle est toujours la

même : pain sec et pas de récréation et... le nez au mur avec

les mains derrière le dos...

Le silence règne dans la salle. Un silence monacal, propice

à la prière. A peine entendrait-on une mouche voler. Car malheur

à celui qui oserait émettre un son, à plus forte raison faire

un quelconque bruit. On se retient même de tousser. Nous connaissons

bien la sentence portée contre le bavardage pour enfreindre

la règle du mutisme le plus complet ; elle est toujours la

même : pain sec et pas de récréation et... le nez au mur avec

les mains derrière le dos...

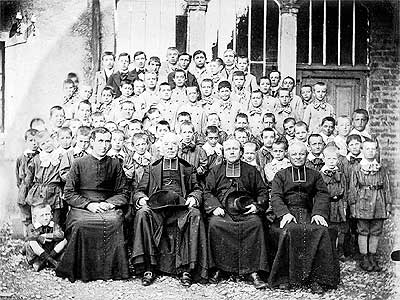

Orphelins

têtes nues

|

Seuls les craquements des meubles branlants troublent parfois

la quiétude du lieu. Dans cette ruche où l’on œuvre avec patience

et résignation, il est facile de s’apercevoir que l’ennui

ronge les cœurs. Nos gestes sont toujours les mêmes ; établis

une bonne fois pour toutes, ils sont mé-ca-ni-ques, et aucun

de nous n’y voudrait rien changer. De plus, avec nos têtes

aux cheveux coupés ras et faisant un travail de “demoiselle”...

nous avons... piètre mine !

Seuls les craquements des meubles branlants troublent parfois

la quiétude du lieu. Dans cette ruche où l’on œuvre avec patience

et résignation, il est facile de s’apercevoir que l’ennui

ronge les cœurs. Nos gestes sont toujours les mêmes ; établis

une bonne fois pour toutes, ils sont mé-ca-ni-ques, et aucun

de nous n’y voudrait rien changer. De plus, avec nos têtes

aux cheveux coupés ras et faisant un travail de “demoiselle”...

nous avons... piètre mine !

Ainsi se passaient les jeudis matin à Domois en ce temps-là

! Nous avions la coupe de cheveux chaque mois. Voici comment

cela se passait. Sœur Emma, armée de sa tondeuse, sacrifiait

une longue journée pour remettre les crânes à ras, et nous

ressemblions alors à des pensionnaires de Cayenne ou de Nouméa

(pénitenciers réputés des Français). Cette coupe, à la mode

aujourd’hui, nous rendait honteux et pas très beaux à voir.

Le lendemain, c’était la ruée à qui arriverait le premier

au lavabo préhistorique qui contenait un seau d’eau pour servir

aux 50 gosses que nous étions. Un mince filet coulait des

petits robinets ; les plus débrouillards se lavaient la tête

à l’eau propre et les autres dans la crasse des premiers,

qui séjournait dans le pourtour en zinc, car pas d’eau courante

! On peut comprendre pourquoi on nous tondait si souvent.

Ainsi se passaient les jeudis matin à Domois en ce temps-là

! Nous avions la coupe de cheveux chaque mois. Voici comment

cela se passait. Sœur Emma, armée de sa tondeuse, sacrifiait

une longue journée pour remettre les crânes à ras, et nous

ressemblions alors à des pensionnaires de Cayenne ou de Nouméa

(pénitenciers réputés des Français). Cette coupe, à la mode

aujourd’hui, nous rendait honteux et pas très beaux à voir.

Le lendemain, c’était la ruée à qui arriverait le premier

au lavabo préhistorique qui contenait un seau d’eau pour servir

aux 50 gosses que nous étions. Un mince filet coulait des

petits robinets ; les plus débrouillards se lavaient la tête

à l’eau propre et les autres dans la crasse des premiers,

qui séjournait dans le pourtour en zinc, car pas d’eau courante

! On peut comprendre pourquoi on nous tondait si souvent.

La

toilette

|

|

A

Domois, bien qu’il y eût un certain nombre de sœurs

et de pères pour s’occuper des orphelins, ils ne pouvaient

pas tout faire. Les “grands” en général étaient employés

à différentes tâches.

|

Sœur

Cunégonde présidait au lavoir ; sœurs Renée et Fortuna s’affairaient

près des fourneaux ; sœurs Perpétue et Sébastien étaient assignées

aux travaux du jardin et sœur Alphonsia avait la tâche ingrate

de la porcherie. Sœur Marie-Louise, initiée au secret de la

fabrication du vin mousseux par mère Polycarpe, l’assistait

dans cette spécialité.

Sœur

Cunégonde présidait au lavoir ; sœurs Renée et Fortuna s’affairaient

près des fourneaux ; sœurs Perpétue et Sébastien étaient assignées

aux travaux du jardin et sœur Alphonsia avait la tâche ingrate

de la porcherie. Sœur Marie-Louise, initiée au secret de la

fabrication du vin mousseux par mère Polycarpe, l’assistait

dans cette spécialité.

Toutes ces sœurs étaient dirigées par ladite mère ci-dessus

citée, elle-même chapeautée par mère Henriette, grande supérieure,

le plus souvent à Dijon, rue Condorcet.

Toutes ces sœurs étaient dirigées par ladite mère ci-dessus

citée, elle-même chapeautée par mère Henriette, grande supérieure,

le plus souvent à Dijon, rue Condorcet.

Le père Chanlon, fréquemment absent de l’orphelinat (il avait

quand même 68 ans), était secondé par le père Richard, sous-directeur

; le père Carré, surveillant des grands, assumait les fonctions

d’instituteur. Il s’efforçait de nous donner les rudiments

d’une instruction primaire indispensable. Pour les rebelles

à l’assimilation, il usait et même abusait d’un moyen qu’il

jugeait infaillible et que nous appelions une distribution

“d’oignons” (coups répétés portés sur le crâne, et ce, à l’aide

de la main fermée).

Le père Chanlon, fréquemment absent de l’orphelinat (il avait

quand même 68 ans), était secondé par le père Richard, sous-directeur

; le père Carré, surveillant des grands, assumait les fonctions

d’instituteur. Il s’efforçait de nous donner les rudiments

d’une instruction primaire indispensable. Pour les rebelles

à l’assimilation, il usait et même abusait d’un moyen qu’il

jugeait infaillible et que nous appelions une distribution

“d’oignons” (coups répétés portés sur le crâne, et ce, à l’aide

de la main fermée).

Par l’application de cette méthode entrèrent dans mon crâne

cabossé, et ce pour n’en plus jamais sortir, les accords des

participes passés selon leur (ou sans) auxiliaire. C’est ainsi

qu’à Domois, en cet an de grâce 1913, s’affirmait déjà l’efficacité

de la “force de frappe” !

Par l’application de cette méthode entrèrent dans mon crâne

cabossé, et ce pour n’en plus jamais sortir, les accords des

participes passés selon leur (ou sans) auxiliaire. C’est ainsi

qu’à Domois, en cet an de grâce 1913, s’affirmait déjà l’efficacité

de la “force de frappe” !

Le père Braux s’occupait de la maîtrise qui était particulièrement

brillante à cette époque. Une fois par semaine, le jeudi,

avait lieu la classe de chant dirigée par lui ; il s’y montrait

sévère envers les retardataires qui connaissaient alors les

“douceurs” de la baguette de coudrier que ce prêtre maniait

magistralement.

Le père Braux s’occupait de la maîtrise qui était particulièrement

brillante à cette époque. Une fois par semaine, le jeudi,

avait lieu la classe de chant dirigée par lui ; il s’y montrait

sévère envers les retardataires qui connaissaient alors les

“douceurs” de la baguette de coudrier que ce prêtre maniait

magistralement.

Il possédait un magnifique timbre de baryton et, aux jours

de grandes fêtes, nombreux étaient les habitants des communes

voisines qui venaient assister aux vêpres au cours desquelles

il interprétait avec talent un joli cantique, tel “Je suis

le Bon Pasteur”, la “Cantate à Jeanne d’Arc” et bien d’autres

où sa voix faisait merveille.

Il possédait un magnifique timbre de baryton et, aux jours

de grandes fêtes, nombreux étaient les habitants des communes

voisines qui venaient assister aux vêpres au cours desquelles

il interprétait avec talent un joli cantique, tel “Je suis

le Bon Pasteur”, la “Cantate à Jeanne d’Arc” et bien d’autres

où sa voix faisait merveille.

Comme je vous le disais précédemment, nous étions très souvent

employés aux différentes tâches (corvées pour nous autres),

et les travaux des champs, du jardin et de la vigne étaient

les principaux. Le travail n’était pas désagréable en général,

c’est en hiver que nous souffrions le plus.

Comme je vous le disais précédemment, nous étions très souvent

employés aux différentes tâches (corvées pour nous autres),

et les travaux des champs, du jardin et de la vigne étaient

les principaux. Le travail n’était pas désagréable en général,

c’est en hiver que nous souffrions le plus.

Nous participions aux plantations des pommes de terre, dédoublage

et piochage des betteraves, puis plus tard, rentrée des foins

et engrangeage des moissons, suivies du battage. Nous avions

pour nous surveiller une religieuse qui n’était pas tendre

envers nous : c’était une Allemande (Prussienne), qui s’appelait

sœur Dorothée ; elle ne nous goûtait guère, exigeant de nous

un travail acharné dans le rendement. Je me souviens de l’immense

champ de betteraves s’étendant de la ferme de Préville à la

garde-barrière (supprimée et remplacée par un pont actuellement),

avec des raies dont on ne voyait pas le bout. Nous étions

très fatigués le soir venu et nous étions heureux de retrouver

notre “plumard” (lit).

Nous participions aux plantations des pommes de terre, dédoublage

et piochage des betteraves, puis plus tard, rentrée des foins

et engrangeage des moissons, suivies du battage. Nous avions

pour nous surveiller une religieuse qui n’était pas tendre

envers nous : c’était une Allemande (Prussienne), qui s’appelait

sœur Dorothée ; elle ne nous goûtait guère, exigeant de nous

un travail acharné dans le rendement. Je me souviens de l’immense

champ de betteraves s’étendant de la ferme de Préville à la

garde-barrière (supprimée et remplacée par un pont actuellement),

avec des raies dont on ne voyait pas le bout. Nous étions

très fatigués le soir venu et nous étions heureux de retrouver

notre “plumard” (lit).

Les

enfants avec les outils

|

Même si cette période était difficile pour tout le monde (n’oublions

pas que la France était en guerre), à Domois, nous avions

des moments qu’on pourrait appeler de fête. Grâce à la religion

dont se paraient nos éducateurs, nous pouvions manger un peu

mieux, nous divertir et nous reposer, au jour de l’an, le

29 janvier à la Saint-François (fête du père Chanlon) ; à

Pâques, le premier dimanche de mai, jour du pèlerinage de

Notre-Dame de Domois ; le 25 juillet, fête du père Richard

(la coutume voulait que l’on fête nos directeurs), et enfin

Noël, qui était très attendu comme dans tous les foyers du

monde, par les enfants.

Même si cette période était difficile pour tout le monde (n’oublions

pas que la France était en guerre), à Domois, nous avions

des moments qu’on pourrait appeler de fête. Grâce à la religion

dont se paraient nos éducateurs, nous pouvions manger un peu

mieux, nous divertir et nous reposer, au jour de l’an, le

29 janvier à la Saint-François (fête du père Chanlon) ; à

Pâques, le premier dimanche de mai, jour du pèlerinage de

Notre-Dame de Domois ; le 25 juillet, fête du père Richard

(la coutume voulait que l’on fête nos directeurs), et enfin

Noël, qui était très attendu comme dans tous les foyers du

monde, par les enfants.

Noël était pour nous une fête qui nous permettait d’assister

à la messe de minuit - carillonnée par l’ami Avignant (ancien

et premier président de l’Amicale), maître sonneur chargé

d’annoncer les offices - et au cours de laquelle nous pouvions

communier, ensuite nous avions le bénéfice d’un vin chaud.

Au matin de Noël même grand-messe, et à midi, un bon repas.

Mais aussi une déception : pas d’arbre de Noël.

Noël était pour nous une fête qui nous permettait d’assister

à la messe de minuit - carillonnée par l’ami Avignant (ancien

et premier président de l’Amicale), maître sonneur chargé

d’annoncer les offices - et au cours de laquelle nous pouvions

communier, ensuite nous avions le bénéfice d’un vin chaud.

Au matin de Noël même grand-messe, et à midi, un bon repas.

Mais aussi une déception : pas d’arbre de Noël.

Le jour de l’an, le matin, il y avait les vœux exprimés au

père supérieur, puis suivaient les chants et les saynètes

préparés par les orphelins. L’après-midi, tout rutilant de

boules multicolores et de guirlandes argentées, le sapin nous

attendait dans la salle des fêtes. Nous avions des numéros,

comme à la loterie : le plus veinard gagnait un beau jouet,

habituellement une machine à vapeur, et le plus mal servi

une chaîne de montre (sans montre !) ; à chacun était attribuées

quelques papillotes et oranges. Nous étions heureux.

Le jour de l’an, le matin, il y avait les vœux exprimés au

père supérieur, puis suivaient les chants et les saynètes

préparés par les orphelins. L’après-midi, tout rutilant de

boules multicolores et de guirlandes argentées, le sapin nous

attendait dans la salle des fêtes. Nous avions des numéros,

comme à la loterie : le plus veinard gagnait un beau jouet,

habituellement une machine à vapeur, et le plus mal servi

une chaîne de montre (sans montre !) ; à chacun était attribuées

quelques papillotes et oranges. Nous étions heureux.

Pour la Saint-François, la fête était plus prestigieuse. Après

la messe de communion du matin à l’intention du père Chanlon,

nous nous réunissions pour la lecture du compliment. Puis,

après un bon repas, le meilleur de l’année (c’est Clément

Chartrain qui le dit, donc...), agrémenté de mousseux de la

“Maison Blanche”, c’était la séance récréative préparée par

la grande division et à laquelle assistaient, outre les orphelins

et la communauté, de nombreux habitants du hameau et des communes

voisines. C’était un plaisir inoubliable pour nous, privés

de toutes distractions (à part la lanterne magique que le

père Richard actionnait les dimanches d’hiver).

Pour la Saint-François, la fête était plus prestigieuse. Après

la messe de communion du matin à l’intention du père Chanlon,

nous nous réunissions pour la lecture du compliment. Puis,

après un bon repas, le meilleur de l’année (c’est Clément

Chartrain qui le dit, donc...), agrémenté de mousseux de la

“Maison Blanche”, c’était la séance récréative préparée par

la grande division et à laquelle assistaient, outre les orphelins

et la communauté, de nombreux habitants du hameau et des communes

voisines. C’était un plaisir inoubliable pour nous, privés

de toutes distractions (à part la lanterne magique que le

père Richard actionnait les dimanches d’hiver).

Le pèlerinage à Notre-Dame de Domois avait lieu le premier

dimanche de mai (encore aujourd’hui) et c’était un grand jour

pour nous. Cela nous réjouissait beaucoup, car outre les grandioses

cérémonies religieuses, nous avions l’occasion de voir un

grand mouvement de foule avec la présence fidèle de la “Petite

Mère Chapelet” venue vendre médailles et images pieuses. Tout

ceci donnait de l’animation à notre vie monotone.

Le pèlerinage à Notre-Dame de Domois avait lieu le premier

dimanche de mai (encore aujourd’hui) et c’était un grand jour

pour nous. Cela nous réjouissait beaucoup, car outre les grandioses

cérémonies religieuses, nous avions l’occasion de voir un

grand mouvement de foule avec la présence fidèle de la “Petite

Mère Chapelet” venue vendre médailles et images pieuses. Tout

ceci donnait de l’animation à notre vie monotone.

Il était de tradition, comme je le disais plus haut, de fêter

notre supérieur général, et le père Richard l’était. Cela

commençait par le repas du soir agrémenté cette fois d’un

dessert apprécié : les œufs à la neige. Puis nous nous rendions

dans la cour des “grands” où était donnée une séance récréative,

de nuit, en plein air (c’était en juillet).

Il était de tradition, comme je le disais plus haut, de fêter

notre supérieur général, et le père Richard l’était. Cela

commençait par le repas du soir agrémenté cette fois d’un

dessert apprécié : les œufs à la neige. Puis nous nous rendions

dans la cour des “grands” où était donnée une séance récréative,

de nuit, en plein air (c’était en juillet).

La

gymnastique

|

Cette fête était un enchantement ; elle était due à l’initiative

du père Braux et de M. Paquet, instituteur et chef de la société

de gymnastique “l’Espérance de la Plaine”, qui se produisait

dans des mouvements d’ensemble très réussis, auxquels succédait

une petite comédie interprétée par nos camarades. Pour terminer

ces réjouissances, plusieurs “grands” faisaient partir, dans

la chaude soirée de juillet, de modestes pièces d’artifice

qui faisaient notre joie.

Cette fête était un enchantement ; elle était due à l’initiative

du père Braux et de M. Paquet, instituteur et chef de la société

de gymnastique “l’Espérance de la Plaine”, qui se produisait

dans des mouvements d’ensemble très réussis, auxquels succédait

une petite comédie interprétée par nos camarades. Pour terminer

ces réjouissances, plusieurs “grands” faisaient partir, dans

la chaude soirée de juillet, de modestes pièces d’artifice

qui faisaient notre joie.

Mon passage chez les “grands” se passa fin septembre et mes

adieux envers les “moyens” se firent plus vite que la lumière.

Ma soupe avalée et mes draps usagés sous le bras, me voici

parti à la recherche du père Carré, de qui j’allais désormais

dépendre. Je rejoignis mon nouveau surveillant au réfectoire

des “grands” où il achevait son petit déjeuner ; je l’informai

que mère Polycarpe avait décidé de mon passage dans la grande

division (ce qu’il savait déjà, d’ailleurs) et que je me trouvais

sous sa “tutelle”. Il me conduisit alors à mon nouveau dortoir

où il m’indiqua le “lit” que j’occuperais désormais, puis

me fit un petit discours bien inutile (car j’étais fortement

intimidé par sa stature “confortable” et le souvenir de ses

distributions “d’oignons”) sur la nécessité pour moi de me

tenir tranquille afin d’éviter des punitions redoutables de

sa part.

Mon passage chez les “grands” se passa fin septembre et mes

adieux envers les “moyens” se firent plus vite que la lumière.

Ma soupe avalée et mes draps usagés sous le bras, me voici

parti à la recherche du père Carré, de qui j’allais désormais

dépendre. Je rejoignis mon nouveau surveillant au réfectoire

des “grands” où il achevait son petit déjeuner ; je l’informai

que mère Polycarpe avait décidé de mon passage dans la grande

division (ce qu’il savait déjà, d’ailleurs) et que je me trouvais

sous sa “tutelle”. Il me conduisit alors à mon nouveau dortoir

où il m’indiqua le “lit” que j’occuperais désormais, puis

me fit un petit discours bien inutile (car j’étais fortement

intimidé par sa stature “confortable” et le souvenir de ses

distributions “d’oignons”) sur la nécessité pour moi de me

tenir tranquille afin d’éviter des punitions redoutables de

sa part.

J’appréhendais par avance l’accueil qui serait réservé par

les aînés de la grande division, mais je dois dire dès à présent

qu’il ne se passa rien de désagréable pour moi et que je fus

servi par un événement qui me concilia tout de suite l’amitié

des plus âgés ; ce sera le sujet de la seconde anecdote. Il

faut pourtant que j’informe les lecteurs que, dès la première

nuit , je dus me bagarrer avec les innombrables punaises qui

montaient en bataillons serrés à l’assaut de ma pourtant maigre

personne. Des punaises, je n’en ai jamais vu autant qu’à Domois,

et l’on dit qu’on ne trouve pas de ces indésirables bestioles

à la campagne ! Nous avons souffert beaucoup tous les ans

en période chaude (même moins chaude) et l’on se disputait

la veilleuse (lampe Pigeon) dont le principal usage était

de les rôtir !

J’appréhendais par avance l’accueil qui serait réservé par

les aînés de la grande division, mais je dois dire dès à présent

qu’il ne se passa rien de désagréable pour moi et que je fus

servi par un événement qui me concilia tout de suite l’amitié

des plus âgés ; ce sera le sujet de la seconde anecdote. Il

faut pourtant que j’informe les lecteurs que, dès la première

nuit , je dus me bagarrer avec les innombrables punaises qui

montaient en bataillons serrés à l’assaut de ma pourtant maigre

personne. Des punaises, je n’en ai jamais vu autant qu’à Domois,

et l’on dit qu’on ne trouve pas de ces indésirables bestioles

à la campagne ! Nous avons souffert beaucoup tous les ans

en période chaude (même moins chaude) et l’on se disputait

la veilleuse (lampe Pigeon) dont le principal usage était

de les rôtir !

Le

groupe des Soeurs à Préville

|

La promesse donnée à l’abbé Brunet, mon bienfaiteur quelques

années auparavant, a été tenue, car je fus envoyé à l’imprimerie,

lieu où les “meilleurs” en orthographe étaient dirigés. C’est

pas qu’il y avait beaucoup à faire à la composition, la confection

du bulletin paroissial, une revue inoffensive pour jeune filles

(l’Idéale Jeunesse). Nous meublions les “creux” par des distractions

qui consistaient par exemple à orthographier à notre façon

les noms de gens que nous connaissions (la duchesse de Mortemart

qui devenait par nos soins Muortemuart). Des jeux divers et

plutôt simples, dont les principaux étaient : le “rapide”,

qui se trouvait être une caisse plate, installée sur le chariot

sur lequel habituellement on transportait les formes aux machines.

La promesse donnée à l’abbé Brunet, mon bienfaiteur quelques

années auparavant, a été tenue, car je fus envoyé à l’imprimerie,

lieu où les “meilleurs” en orthographe étaient dirigés. C’est

pas qu’il y avait beaucoup à faire à la composition, la confection

du bulletin paroissial, une revue inoffensive pour jeune filles

(l’Idéale Jeunesse). Nous meublions les “creux” par des distractions

qui consistaient par exemple à orthographier à notre façon

les noms de gens que nous connaissions (la duchesse de Mortemart

qui devenait par nos soins Muortemuart). Des jeux divers et

plutôt simples, dont les principaux étaient : le “rapide”,

qui se trouvait être une caisse plate, installée sur le chariot

sur lequel habituellement on transportait les formes aux machines.

L’un de nous se mettait “à cropeton” dans ce mode de locomotion

et, à toute vitesse, un camarade le faisait circuler dans

les rangs ; il fallait, pour le passager, fermer les yeux

et deviner au moment de l’arrêt où il se trouvait.

L’un de nous se mettait “à cropeton” dans ce mode de locomotion

et, à toute vitesse, un camarade le faisait circuler dans

les rangs ; il fallait, pour le passager, fermer les yeux

et deviner au moment de l’arrêt où il se trouvait.

Nous n’avions pas beaucoup de travail, c’est la raison pour

laquelle nous étions utilisés pour les travaux des champs,

lorsque cela le demandait. Mais nous avons pu quand même apprendre

notre métier et tous ont trouvé une situation à leur sortie

de Domois.

Nous n’avions pas beaucoup de travail, c’est la raison pour

laquelle nous étions utilisés pour les travaux des champs,

lorsque cela le demandait. Mais nous avons pu quand même apprendre

notre métier et tous ont trouvé une situation à leur sortie

de Domois.

Il y avait même de très bons ouvriers qui sont arrivés à de

beaux postes, la preuve en est que, lorsque nous étions à

l’imprimerie dans ces années, nous eûmes la visite d’un ancien