| |

|

|

Père

DEVRAINNE

|

LE père Chanlon vieillissait

(il avait 75 ans), les pères et les sœurs également, ils commençaient,

il faut l’avouer, à être dépassés. La France se modernisait

et de nouvelles méthodes dans le monde de l’éducation commençaient

à prendre corps. Il fallait céder cette œuvre à d’autres,

qui dès 1922, prirent possession de l’orphelinat. Voici ce

qui s’est passé !

LE père Chanlon vieillissait

(il avait 75 ans), les pères et les sœurs également, ils commençaient,

il faut l’avouer, à être dépassés. La France se modernisait

et de nouvelles méthodes dans le monde de l’éducation commençaient

à prendre corps. Il fallait céder cette œuvre à d’autres,

qui dès 1922, prirent possession de l’orphelinat. Voici ce

qui s’est passé !

C’est en 1921 que le très

bon père Déhon, fondateur et supérieur général de la

congrégation des prêtres du Sacré-Coeur de Saint-Quentin,

reçut un vibrant appel au secours du père Chanlon.

C’est en 1921 que le très

bon père Déhon, fondateur et supérieur général de la

congrégation des prêtres du Sacré-Coeur de Saint-Quentin,

reçut un vibrant appel au secours du père Chanlon.

Le

père DEHON

|

Le père Déhon, au sens

social si averti, répond affirmativement et c’est cette même

année que les pères du Sacré-Cœur arrivent à Domois avec quelques

élèves de l’école de vocations tardives Saint-François-Xavier

qui, tout en continuant leurs études, assureront les surveillances

des enfants. L’œuvre de Domois, “son œuvre”, vivra !

Le père Déhon, au sens

social si averti, répond affirmativement et c’est cette même

année que les pères du Sacré-Cœur arrivent à Domois avec quelques

élèves de l’école de vocations tardives Saint-François-Xavier

qui, tout en continuant leurs études, assureront les surveillances

des enfants. L’œuvre de Domois, “son œuvre”, vivra !

Le bon père Chanlon est

heureux ! Mais dans quel état les pères du Sacré-Cœur trouvent

l’orphelinat et les orphelins... Ecoutons le père Devrainne,

qui prit la direction de l’orphelinat.

Le bon père Chanlon est

heureux ! Mais dans quel état les pères du Sacré-Cœur trouvent

l’orphelinat et les orphelins... Ecoutons le père Devrainne,

qui prit la direction de l’orphelinat.

Lorsque nous sommes arrivés à Domois, nous n’avons trouvé

qu’un seul prêtre, l’abbé Richard, qui était aidé par un prêtre

“amateur” Il n’avait comme personnel qu’une vieille institutrice

de plus de 61 ans et la sœur Marie qui surveillait le dortoir

et l’imprimerie.

Lorsque nous sommes arrivés à Domois, nous n’avons trouvé

qu’un seul prêtre, l’abbé Richard, qui était aidé par un prêtre

“amateur” Il n’avait comme personnel qu’une vieille institutrice

de plus de 61 ans et la sœur Marie qui surveillait le dortoir

et l’imprimerie.

Ajoutons M. Morisot qui dirigeait l’imprimerie et M. Payen

qui était à la ferme. Cela faisait, avec trois autres sœurs,

chargées de la cuisine et du linge, huit personnes âgées et

plus ou moins expertes, pour prendre soin d’une centaine d’orphelins.

Il fallait également qu’elles s’occupent de la ferme, de l’imprimerie,

du jardin, etc... L’état du matériel et même moral était pitoyable.

Ajoutons M. Morisot qui dirigeait l’imprimerie et M. Payen

qui était à la ferme. Cela faisait, avec trois autres sœurs,

chargées de la cuisine et du linge, huit personnes âgées et

plus ou moins expertes, pour prendre soin d’une centaine d’orphelins.

Il fallait également qu’elles s’occupent de la ferme, de l’imprimerie,

du jardin, etc... L’état du matériel et même moral était pitoyable.

Dès la première semaine j’ai dû faire remettre plus de cent

carreaux (que les petits orphelins avaient sans doute pris

pour cible à leurs heures de loisirs). Il n’y avait pas de

chauffage, en dehors de la salle de classe et de l’imprimerie

où il y avait un poêle au milieu de la pièce.

Dès la première semaine j’ai dû faire remettre plus de cent

carreaux (que les petits orphelins avaient sans doute pris

pour cible à leurs heures de loisirs). Il n’y avait pas de

chauffage, en dehors de la salle de classe et de l’imprimerie

où il y avait un poêle au milieu de la pièce.

Il n’y avait pas d’électricité, juste un vieux système

à l’acétylène qui gelait chaque hiver, pour l’imprimerie et

les salles de classe. Le reste était éclairé avec des lampes

à pétrole ou parfois à la bougie.

Il n’y avait pas d’électricité, juste un vieux système

à l’acétylène qui gelait chaque hiver, pour l’imprimerie et

les salles de classe. Le reste était éclairé avec des lampes

à pétrole ou parfois à la bougie.

Nous avons dès la deuxième année installé nous-mêmes, par

économie, l’électricité dans toute la maison.

Nous avons dès la deuxième année installé nous-mêmes, par

économie, l’électricité dans toute la maison.

Ce fut le père Roblot qui dirigea les travaux. Les toitures

étaient dans un état lamentable, il pleuvait au réfectoire

et au dortoir...

Ce fut le père Roblot qui dirigea les travaux. Les toitures

étaient dans un état lamentable, il pleuvait au réfectoire

et au dortoir...

Le

père ROBLOT

|

En constatant cet état de fait, le père Devrainne s’écria

: “On ne peut rester là !” Il y resta pourtant ! (encore un

homme qui avait la foi, pas uniquement envers son Dieu mais

aussi envers les enfants qui avaient besoin de lui).

En constatant cet état de fait, le père Devrainne s’écria

: “On ne peut rester là !” Il y resta pourtant ! (encore un

homme qui avait la foi, pas uniquement envers son Dieu mais

aussi envers les enfants qui avaient besoin de lui).

La literie était infestée de punaises et notre premier travail,

le lendemain de notre arrivée, fut de passer nos lits au pétrole,

afin de les désinfecter. Les cabinets chez les orphelins consistaient

en une tinette disposée sur le palier mais qui, n’étant pas

vidée, laissait couler son trop plein dans tout l’escalier.

Au milieu du grand dortoir, un coin avec un trou servait de

grand cabinet. Les enfants marchaient pieds nus dans la...

marchandise et souillaient leurs draps.

La literie était infestée de punaises et notre premier travail,

le lendemain de notre arrivée, fut de passer nos lits au pétrole,

afin de les désinfecter. Les cabinets chez les orphelins consistaient

en une tinette disposée sur le palier mais qui, n’étant pas

vidée, laissait couler son trop plein dans tout l’escalier.

Au milieu du grand dortoir, un coin avec un trou servait de

grand cabinet. Les enfants marchaient pieds nus dans la...

marchandise et souillaient leurs draps.

Le vestiaire des enfants était nul ou à peu près. Ils n’avaient

pas plus de deux chemises chacun et dans quel état ! A tel

point que lors d’une promenade où les enfants furent trempés,

nous avons été obligés de les mettre au lit complètement nus...

car ils n’avaient pas de rechange.

Le vestiaire des enfants était nul ou à peu près. Ils n’avaient

pas plus de deux chemises chacun et dans quel état ! A tel

point que lors d’une promenade où les enfants furent trempés,

nous avons été obligés de les mettre au lit complètement nus...

car ils n’avaient pas de rechange.

Le

groupe du père DEVRAINNE

|

Le père Devrainne poursuit : Mgr Landrieux qui, au début était

très froid, devint un ami de Domois dans les années qui suivirent.

Il avait pourtant nommé le père Chanlon, chanoine titulaire

de la cathédrale de Dijon. Il attendait peut-être de voir

ce que ces jeunes prêtres, arrivant avec de nouvelles méthodes

de modernité, étaient capables de faire. Nous allons voir

qu’ils ont fait aussi beaucoup de choses pour le bien des

orphelins qu’ils aimaient.

Le père Devrainne poursuit : Mgr Landrieux qui, au début était

très froid, devint un ami de Domois dans les années qui suivirent.

Il avait pourtant nommé le père Chanlon, chanoine titulaire

de la cathédrale de Dijon. Il attendait peut-être de voir

ce que ces jeunes prêtres, arrivant avec de nouvelles méthodes

de modernité, étaient capables de faire. Nous allons voir

qu’ils ont fait aussi beaucoup de choses pour le bien des

orphelins qu’ils aimaient.

Après avoir eu plusieurs rencontres avec notre évêque et lui

ayant expliqué la situation où se trouvait l’orphelinat et

ce que nous avions l’intention de faire, il changea son comportement

vis-à-vis de nous. Il m’invita même plusieurs fois à déjeuner,

ce qui me permit de lui rendre compte de l’avancement de notre

projet. Il n’était plus “honteux” m’a-t-il dit, quand il voyait

passer notre voiture dans Dijon, tellement le cheval et l’attelage

qui transportaient les enfants étaient autrefois misérables...

Après avoir eu plusieurs rencontres avec notre évêque et lui

ayant expliqué la situation où se trouvait l’orphelinat et

ce que nous avions l’intention de faire, il changea son comportement

vis-à-vis de nous. Il m’invita même plusieurs fois à déjeuner,

ce qui me permit de lui rendre compte de l’avancement de notre

projet. Il n’était plus “honteux” m’a-t-il dit, quand il voyait

passer notre voiture dans Dijon, tellement le cheval et l’attelage

qui transportaient les enfants étaient autrefois misérables...

Voilà ! Comment débute la deuxième naissance de l’orphelinat

de Domois pris en charge par les pères du Sacré-Cœur.

Voilà ! Comment débute la deuxième naissance de l’orphelinat

de Domois pris en charge par les pères du Sacré-Cœur.

|

Au

jour où je relate ce qui s’est passé à Domois depuis

son ouverture, je ne possède pas grand chose concernant

la période des années 1922 à 1940. Mais je peux vous

présenter les témoignage d’anciens orphelins qui, comme

le premier sont dignes de foi, et où chacun pourra voir

en lui, le sien.

|

Il faisait froid, l’automne 1927 tirait à sa fin. Un homme

grand, mince, une forte moustache aux pointes relevées, descendit

du train, traînant derrière lui un garçon d’une dizaine d’années.

Tous deux avaient l’air triste, comme si le temps avait déteint

sur eux. Pour le père, en effet, c’était la séparation : il

amenait le gamin pour le confier à des mains charitables,

mais étrangères. Le garçonnet, quant à lui, ne comprenait

pas encore, mais il pressentait que quelque chose allait se

passer qui ressemblerait à une catastrophe.

Il faisait froid, l’automne 1927 tirait à sa fin. Un homme

grand, mince, une forte moustache aux pointes relevées, descendit

du train, traînant derrière lui un garçon d’une dizaine d’années.

Tous deux avaient l’air triste, comme si le temps avait déteint

sur eux. Pour le père, en effet, c’était la séparation : il

amenait le gamin pour le confier à des mains charitables,

mais étrangères. Le garçonnet, quant à lui, ne comprenait

pas encore, mais il pressentait que quelque chose allait se

passer qui ressemblerait à une catastrophe.

Jamais il n’avait quitté sa famille, ce gosse, ni son “pays”.

C’était la première fois qu’il prenait le train. Aussi, passée

la joie de monter dans ce véhicule étrange pour faire son

premier grand voyage - de Besançon à Dijon - une sorte d’inquiétude

l’envahissait.

Jamais il n’avait quitté sa famille, ce gosse, ni son “pays”.

C’était la première fois qu’il prenait le train. Aussi, passée

la joie de monter dans ce véhicule étrange pour faire son

premier grand voyage - de Besançon à Dijon - une sorte d’inquiétude

l’envahissait.

Nous voici arrivés, dit le père ; il faut que nous trouvions

la maison des sœurs, pour qu’on t’emmène à Domois.

Nous voici arrivés, dit le père ; il faut que nous trouvions

la maison des sœurs, pour qu’on t’emmène à Domois.

La catastrophe se précisait, confuse encore mais certaine.

La catastrophe se précisait, confuse encore mais certaine.

- La

maison des sœurs, rue Condorcet, s.v.p. Monsieur ?

-

Vous y êtes, mon brave Monsieur

; environ cent mètres sur le trottoir de droite ; vous verrez

un portail : c’est là.

-

C’est votre garçon ?

- Oui, c’est mon dernier.

- Bonjour M’sieur.

-

C’est pour Domois ? - Oui !

-

Oh, il sera très bien là-bas ; les pères et les soeurs y

sont très gentils. Tenez, je vais vous accompagner.

Quelques minutes encore et nous voilà devant la résidence

des sœurs. Un coup de sonnette discret et notre charitable

compagnon annonce : - Une visite, c’est pour Domois.

Quelques minutes encore et nous voilà devant la résidence

des sœurs. Un coup de sonnette discret et notre charitable

compagnon annonce : - Une visite, c’est pour Domois.

Une petite femme, la concierge, nous ouvre la porte, tandis

que l’inconnu prend congé poliment.

Une petite femme, la concierge, nous ouvre la porte, tandis

que l’inconnu prend congé poliment.

Après les présentations d’usage, la petite vieille nous fait

entrer, mon père et moi, dans un petit parloir, nous disant

que nous n’aurions pas longtemps à attendre, le laitier devant

arriver d’un instant à l’autre.

Après les présentations d’usage, la petite vieille nous fait

entrer, mon père et moi, dans un petit parloir, nous disant

que nous n’aurions pas longtemps à attendre, le laitier devant

arriver d’un instant à l’autre.

Et ce sont les dernières recommandations paternelles avant

la séparation. La femme avait dit vrai : j’entendis bientôt

un bruit de sabots venant de l’extérieur et un roulement de

carriole : roulement sourd, lent, presque lugubre, puis...

plus rien.

Et ce sont les dernières recommandations paternelles avant

la séparation. La femme avait dit vrai : j’entendis bientôt

un bruit de sabots venant de l’extérieur et un roulement de

carriole : roulement sourd, lent, presque lugubre, puis...

plus rien.

De nouveau la sonnette s’agita et la porte cochère s’ouvrit

pour donner passage à un homme, jeune encore, moustache légère,

petit béret sur la tête, avec un accent traînant qui m’étonna

et me fit dévisager l’inconnu.

De nouveau la sonnette s’agita et la porte cochère s’ouvrit

pour donner passage à un homme, jeune encore, moustache légère,

petit béret sur la tête, avec un accent traînant qui m’étonna

et me fit dévisager l’inconnu.

-

Bonjour, Monsieur ; c’est vous qui amenez un orphelin à

Domois ?

Ce mot “orphelin” je l’avais déjà entendu, mais jamais il

ne m’avait frappé comme à ce moment ; ce mot avait quelque

chose de dur, d’inhumain presque. Et mon papa ? Allait-il

m’abandonner lui aussi ? Ainsi, je n’avais plus de maman,

mais mon papa, lui, il n’était pas mort ; pourquoi allait-il

me laisser partir seul avec des inconnus ?

Ce mot “orphelin” je l’avais déjà entendu, mais jamais il

ne m’avait frappé comme à ce moment ; ce mot avait quelque

chose de dur, d’inhumain presque. Et mon papa ? Allait-il

m’abandonner lui aussi ? Ainsi, je n’avais plus de maman,

mais mon papa, lui, il n’était pas mort ; pourquoi allait-il

me laisser partir seul avec des inconnus ?

J’en étais là dans mes réflexions amères, mais je n’eus pas

le temps de les approfondir.

J’en étais là dans mes réflexions amères, mais je n’eus pas

le temps de les approfondir.

La soirée s’avançait, plus froide encore, plus lugubre aussi.

La soirée s’avançait, plus froide encore, plus lugubre aussi.

-

Allez, mon petit, au revoir, sois bien sage ; je reviendrai

bientôt pour te voir et demander aux sœurs si tu es gentil.

Au revoir mon chéri. A ce moment je sentis sur ma joue quelque

chose comme des larmes. Oui, mon père pleurait.

D’un pas qu’il aurait voulu ferme, mon père en s’éloignant,

se retourna encore une fois : - Au revoir, mon petit, à bientôt

! La lourde porte se referma... mais elle se ferma pour toujours

sur mon pauvre père. Je ne devais plus le revoir sur terre.

D’un pas qu’il aurait voulu ferme, mon père en s’éloignant,

se retourna encore une fois : - Au revoir, mon petit, à bientôt

! La lourde porte se referma... mais elle se ferma pour toujours

sur mon pauvre père. Je ne devais plus le revoir sur terre.

C’était donc bien vrai, c’était la catastrophe, la séparation,

l’abandon de ce qui restait de plus cher au gamin, sa dernière

affection. Mais ce qu’il ne comprenait pas - comment l’eut-il

compris, ce gosse - c’est que ce père qui semblait l’abandonner,

s’en allait lui aussi, écrasé par un immense chagrin : celui

de se séparer du dernier de ses enfants, après la disparition

de sa compagne de vie : douleur d’homme que le garçonnet ne

devait comprendre que bien plus tard, une fois devenu homme,

lui aussi.

C’était donc bien vrai, c’était la catastrophe, la séparation,

l’abandon de ce qui restait de plus cher au gamin, sa dernière

affection. Mais ce qu’il ne comprenait pas - comment l’eut-il

compris, ce gosse - c’est que ce père qui semblait l’abandonner,

s’en allait lui aussi, écrasé par un immense chagrin : celui

de se séparer du dernier de ses enfants, après la disparition

de sa compagne de vie : douleur d’homme que le garçonnet ne

devait comprendre que bien plus tard, une fois devenu homme,

lui aussi.

CHASSIGNET

|

Hé oui ! Le père d’un orphelin était un homme comme les autres,

il avait du cœur et aimait ses enfants. Il se trouvait à ce

moment dans une impasse et ne pouvait absolument plus s’occuper,

élever, assurer un avenir normal à son enfant. Il pensait

sans arrière-pensée qu’il serait mieux entre les mains de

personnes étrangères et qu’il aurait une meilleure éducation

pour affronter sa vie d’adulte. Ce que ne savaient pas ces

pères, c’était l’immense vide sentimental qu’ils imposaient

à leurs enfants. Et c’est, je pense, ce qui les a le plus

marqués.

Hé oui ! Le père d’un orphelin était un homme comme les autres,

il avait du cœur et aimait ses enfants. Il se trouvait à ce

moment dans une impasse et ne pouvait absolument plus s’occuper,

élever, assurer un avenir normal à son enfant. Il pensait

sans arrière-pensée qu’il serait mieux entre les mains de

personnes étrangères et qu’il aurait une meilleure éducation

pour affronter sa vie d’adulte. Ce que ne savaient pas ces

pères, c’était l’immense vide sentimental qu’ils imposaient

à leurs enfants. Et c’est, je pense, ce qui les a le plus

marqués.

Mais le temps s’assombrissait, et l’homme à la petite moustache

- vous l’avez tous reconnu, vous les anciens, Lucien (il avait

25 ans) le laitier - le chauffeur-livreur, le scieur, homme

à tout faire - ce brave en avait vu bien d’autres et il n’était

pas là pour faire du sentiment.

Mais le temps s’assombrissait, et l’homme à la petite moustache

- vous l’avez tous reconnu, vous les anciens, Lucien (il avait

25 ans) le laitier - le chauffeur-livreur, le scieur, homme

à tout faire - ce brave en avait vu bien d’autres et il n’était

pas là pour faire du sentiment.

- Allez,

petit, en route ! Et il me hissa dans la légendaire “voiture

du laitier”. Ici pas de débrayage, ni de changement automatique

; un pet, un petit tas de crottin tout chaud et hue ! nous

voilà partis.

-

Où c’est qu’on va, M’sieur ? C’est loin ?

-

On s’en va à Domois, tu vas trouver beaucoup de petits copains

là-bas.

Je n’étais guère plus avancé ; de toute façon pour moi, c’était

l’inconnu. Je préférai me taire et me contentai de regarder

de-ci de-là les rares passants, la croupe arrondie du bourrin

et d’écouter le bruit des sabots sur la route solitaire.

Je n’étais guère plus avancé ; de toute façon pour moi, c’était

l’inconnu. Je préférai me taire et me contentai de regarder

de-ci de-là les rares passants, la croupe arrondie du bourrin

et d’écouter le bruit des sabots sur la route solitaire.

Notre “traction avant” avait bien donné, et avant la nuit,

la carriole ralentissait, prenait une route à droite et s’engageait

sur un chemin montant, caillouteux, malaisé.

Notre “traction avant” avait bien donné, et avant la nuit,

la carriole ralentissait, prenait une route à droite et s’engageait

sur un chemin montant, caillouteux, malaisé.

-

On est arrivé, me dit l’homme.

Mon cœur se mit à battre très fort, la peur m’envahit, l’envie

de pleurer me reprit à nouveau. Je me sentais en sécurité,

presque chez moi, dans cette voiture où le conducteur avait

pris soin de ramener sur nous le gros cuir qui nous recouvrait

jusqu’à mi-corps. Mais maintenant il allait falloir descendre,

marcher, parler, aller je ne sais où. Et à dix ans, on n’est

pas un homme ; les émotions de la journée m’avaient donné

un air qui faisait peine à voir.

Mon cœur se mit à battre très fort, la peur m’envahit, l’envie

de pleurer me reprit à nouveau. Je me sentais en sécurité,

presque chez moi, dans cette voiture où le conducteur avait

pris soin de ramener sur nous le gros cuir qui nous recouvrait

jusqu’à mi-corps. Mais maintenant il allait falloir descendre,

marcher, parler, aller je ne sais où. Et à dix ans, on n’est

pas un homme ; les émotions de la journée m’avaient donné

un air qui faisait peine à voir.

Une petite cour plantée d’arbres, déjà pleine de nuit ; des

bruits confus de voix d’adolescents et d’enfants. Autour,

des bâtiments qui, à la faveur de la nuit, ne firent qu’augmenter

ma peine et mon angoisse. L’homme au petit béret, n’ayant

pas fini son labeur, me confia à un gamin plus âgé que moi,

qui, visiblement, était de la maison. Il parlait avec aisance,

il souriait même, et tout de suite ce sourire me rassura :

ça change si vite un enfant : le rire est près des larmes,

la joie voisine la douleur, comme la confiance voisine la

méfiance : le tout chevauchait dans le cœur du petit gars,

mais il ne savait encore à qui céder le pas, jusqu’au moment

où le gars de la maison lui avait dit gentiment :

Une petite cour plantée d’arbres, déjà pleine de nuit ; des

bruits confus de voix d’adolescents et d’enfants. Autour,

des bâtiments qui, à la faveur de la nuit, ne firent qu’augmenter

ma peine et mon angoisse. L’homme au petit béret, n’ayant

pas fini son labeur, me confia à un gamin plus âgé que moi,

qui, visiblement, était de la maison. Il parlait avec aisance,

il souriait même, et tout de suite ce sourire me rassura :

ça change si vite un enfant : le rire est près des larmes,

la joie voisine la douleur, comme la confiance voisine la

méfiance : le tout chevauchait dans le cœur du petit gars,

mais il ne savait encore à qui céder le pas, jusqu’au moment

où le gars de la maison lui avait dit gentiment :

-

Viens avec moi, t’as pas l’air d’avoir chaud, viens on va

se réchauffer. Et mi-souriant, mi-craintif, je le suivis

là où il y avait un bon feu qui sentait bon... à la porcherie.

C’était vrai, je n’avais pas chaud, ni au cœur, ni au corps

: me sentir là, seul, au milieu d’inconnus, loin du pays où

papa s’en était allé, dans une maison qui me paraissait hostile.

Tout cela me glaçait plus que le froid de cette journée, qui

ne devait plus s’effacer de ma mémoire.

C’était vrai, je n’avais pas chaud, ni au cœur, ni au corps

: me sentir là, seul, au milieu d’inconnus, loin du pays où

papa s’en était allé, dans une maison qui me paraissait hostile.

Tout cela me glaçait plus que le froid de cette journée, qui

ne devait plus s’effacer de ma mémoire.

J’en étais là de mes réflexions devant la grosse norvégienne

(marmite en fonte qui servait a cuire les pommes de terre

pour les cochons) quand l’homme, qui m’avait amené, vint nous

rejoindre. Alors, vous avez fait connaissance ? Ça va, vous

avez l’air de vous entendre. Mets ton manteau, on va aller

voir le père directeur ; vous ferez connaissance ; n’aie pas

peur, va, il n’est pas méchant. Je pris congé de mon hospitalier

porcher, le gars Pinger.

J’en étais là de mes réflexions devant la grosse norvégienne

(marmite en fonte qui servait a cuire les pommes de terre

pour les cochons) quand l’homme, qui m’avait amené, vint nous

rejoindre. Alors, vous avez fait connaissance ? Ça va, vous

avez l’air de vous entendre. Mets ton manteau, on va aller

voir le père directeur ; vous ferez connaissance ; n’aie pas

peur, va, il n’est pas méchant. Je pris congé de mon hospitalier

porcher, le gars Pinger.

PINGER

|

Encore une figure de Domois qui est restée au service de l’orphelinat

durant de longues années. Il s’est occupé de la vacherie,

ce qui demandait beaucoup de responsabilités et de présence

pour assurer la traite de la vingtaine de vaches que l’orphelinat

possédait à ce moment-là. Il a été un fidèle serviteur de

l’orphelinat et s’est dépensé sans compter pour que les orphelins

ne manquent pas de lait chaque matin. Cet homme de cœur est

mort à Domois qu’il n’a jamais quitté et repose dans le petit

cimetière aux côtés des pères, sœurs et autres orphelins et

amis qu’il a connus.

Encore une figure de Domois qui est restée au service de l’orphelinat

durant de longues années. Il s’est occupé de la vacherie,

ce qui demandait beaucoup de responsabilités et de présence

pour assurer la traite de la vingtaine de vaches que l’orphelinat

possédait à ce moment-là. Il a été un fidèle serviteur de

l’orphelinat et s’est dépensé sans compter pour que les orphelins

ne manquent pas de lait chaque matin. Cet homme de cœur est

mort à Domois qu’il n’a jamais quitté et repose dans le petit

cimetière aux côtés des pères, sœurs et autres orphelins et

amis qu’il a connus.

|

Mais

revenons à notre petit orphelin qui devait avoir son

premier contact avec la plus haute autorité de la maison.

|

J’emboîte le pas de l’homme au béret, nous traversons la cour

et nous nous engageons dans un escalier de pierre, sombre,

peu rassurant... et cela d’autant moins qu’au bout, il faudrait

affronter face à face mon premier grand personnage ; aussi

chaque marche m’enlevait-elle un peu de mon assurance. Arrivé

en haut, mes jambes tremblaient, mon cœur battait, j’enlevai

mon béret, ne sachant où le mettre, je le serrai bien fort

dans ma main et nous entrâmes..

J’emboîte le pas de l’homme au béret, nous traversons la cour

et nous nous engageons dans un escalier de pierre, sombre,

peu rassurant... et cela d’autant moins qu’au bout, il faudrait

affronter face à face mon premier grand personnage ; aussi

chaque marche m’enlevait-elle un peu de mon assurance. Arrivé

en haut, mes jambes tremblaient, mon cœur battait, j’enlevai

mon béret, ne sachant où le mettre, je le serrai bien fort

dans ma main et nous entrâmes..

-

Mon père, je vous amène le petit nouveau. Son père l’a amené

rue Condorcet et c’est là que je l’ai pris. Oui, son père

est reparti ; il a dit qu’il reviendrait dans quelques semaines

prendre des nouvelles.

Lucien, je connaissais son nom maintenant, se retira, me laissant

seul avec un prêtre d’un certain âge, petit, trapu, le crâne

chauve entouré d’une couronne de cheveux blancs, drus et serrés.

La physionomie était très mobile. Visiblement c’était un petit

homme nerveux, avec qui il ne ferait pas bon avoir des histoires.

Les yeux surtout avaient attiré mon attention : des yeux marron,

profonds, vivants, scrutateurs, surmontés d’épais sourcils

grisonnants : tel était mon nouveau directeur, dont j’allais

bientôt apprendre le nom : le père Pergent, qui devait

décéder quelques années plus tard dans des circonstances très

particulières.

Lucien, je connaissais son nom maintenant, se retira, me laissant

seul avec un prêtre d’un certain âge, petit, trapu, le crâne

chauve entouré d’une couronne de cheveux blancs, drus et serrés.

La physionomie était très mobile. Visiblement c’était un petit

homme nerveux, avec qui il ne ferait pas bon avoir des histoires.

Les yeux surtout avaient attiré mon attention : des yeux marron,

profonds, vivants, scrutateurs, surmontés d’épais sourcils

grisonnants : tel était mon nouveau directeur, dont j’allais

bientôt apprendre le nom : le père Pergent, qui devait

décéder quelques années plus tard dans des circonstances très

particulières.

Les formalités d’usage terminées, le père se leva et coiffa

son petit bonnet carré, une pèlerine noire sans capuchon et,

sans plus, me pria de le suivre. Il m’emmena tout droit au

réfectoire où le repas du soir allait avoir lieu.

Les formalités d’usage terminées, le père se leva et coiffa

son petit bonnet carré, une pèlerine noire sans capuchon et,

sans plus, me pria de le suivre. Il m’emmena tout droit au

réfectoire où le repas du soir allait avoir lieu.

Mes tribulations ne faisaient que commencer : à peine m’avait-il

assigné une place que la porte s’ouvrait toute grande, laissant

pénétrer un flot de gamins, suivis d’adolescents qui, tous,

avaient l’air de savoir de quoi il s’agissait. Le repas des

jeunes carnassiers allait commencer. Dès que chacun eût gagné

la place qui lui était habituelle, une centaine de paires

d’yeux me dévisagèrent. Je ne savais plus où poser mon regard

; à droite, à gauche, partout des yeux de jeunes fauves qui

me dévoraient, comme si un intrus, entré par ruse, essayait

de leur ravir leur pitance. Des yeux curieux, plutôt méfiants,

en tout cas dénués d’aménité, sauf cependant pour les “grands”

où je n’étais pas un danger immédiat pour le “rab” de layos.

Section des moyens, le danger se rapprochait, mais il était

clair que celui-là, il était chez les petits.

Mes tribulations ne faisaient que commencer : à peine m’avait-il

assigné une place que la porte s’ouvrait toute grande, laissant

pénétrer un flot de gamins, suivis d’adolescents qui, tous,

avaient l’air de savoir de quoi il s’agissait. Le repas des

jeunes carnassiers allait commencer. Dès que chacun eût gagné

la place qui lui était habituelle, une centaine de paires

d’yeux me dévisagèrent. Je ne savais plus où poser mon regard

; à droite, à gauche, partout des yeux de jeunes fauves qui

me dévoraient, comme si un intrus, entré par ruse, essayait

de leur ravir leur pitance. Des yeux curieux, plutôt méfiants,

en tout cas dénués d’aménité, sauf cependant pour les “grands”

où je n’étais pas un danger immédiat pour le “rab” de layos.

Section des moyens, le danger se rapprochait, mais il était

clair que celui-là, il était chez les petits.

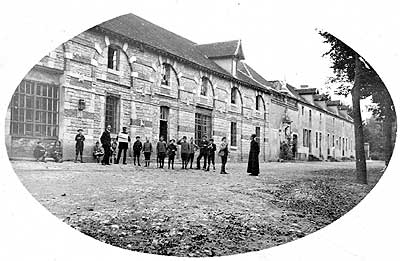

Le

froupe sur le perron de la cuisine

|

A la section des petits où j’étais affecté, des regard d’envie

se posaient sur mes deux voisins immédiats : ils savaient,

eux ! Après la petite prière d’usage, ce fût un beau fracas

de pieds de bancs, qui prennent des positions bien définies

à l’avance : eux aussi rentraient en lice... Puis c’était

la danse des gamelles, les unes en fer blanc, des anciennes

aux creux profonds, aux bords bien relevés ; les autres en

aluminium brillant, des nouvelles, moins profondes mais plus

larges : elles étaient les plus recherchées, certains gredins

sans doute en ayant jaugé le volume. Et par hasard, j’en avais

une en “alu”.

A la section des petits où j’étais affecté, des regard d’envie

se posaient sur mes deux voisins immédiats : ils savaient,

eux ! Après la petite prière d’usage, ce fût un beau fracas

de pieds de bancs, qui prennent des positions bien définies

à l’avance : eux aussi rentraient en lice... Puis c’était

la danse des gamelles, les unes en fer blanc, des anciennes

aux creux profonds, aux bords bien relevés ; les autres en

aluminium brillant, des nouvelles, moins profondes mais plus

larges : elles étaient les plus recherchées, certains gredins

sans doute en ayant jaugé le volume. Et par hasard, j’en avais

une en “alu”.

Elles se remplirent les unes après les autres. Avec une attention

délicate - et surtout intéressée - mon voisin, me remplit

mon écuelle à ras bords avec un petit sourire de contentement,

puis passa la soupière aux plus éloignés.

Elles se remplirent les unes après les autres. Avec une attention

délicate - et surtout intéressée - mon voisin, me remplit

mon écuelle à ras bords avec un petit sourire de contentement,

puis passa la soupière aux plus éloignés.

-

T’en veux ? me dit-il.

-

Oui, un peu.

-

C’est bon, tu sais ! - Oui.

Et il éclata d’un grand rire, avant d’avaler la première cuillerée,

mais je n’avais pas compris. Je n’avais aucunement envie de

manger mais plutôt de pleurer, de vomir, de me sauver. Je

pris ma cuillère et la plongeai dans ma gamelle, tout en remuant,

tant pour me donner une contenance que pour me rendre compte

de ce qui allait être désormais “mon pain quotidien”. J’en

avalai bien la valeur de trois à cinq cuillères mais ça ne

voulait plus passer.

Et il éclata d’un grand rire, avant d’avaler la première cuillerée,

mais je n’avais pas compris. Je n’avais aucunement envie de

manger mais plutôt de pleurer, de vomir, de me sauver. Je

pris ma cuillère et la plongeai dans ma gamelle, tout en remuant,

tant pour me donner une contenance que pour me rendre compte

de ce qui allait être désormais “mon pain quotidien”. J’en

avalai bien la valeur de trois à cinq cuillères mais ça ne

voulait plus passer.

-

C’est bon ? me dit Chir, mon voisin.

-

Oui ! Il était visiblement persuadé du contraire.

- T’en veux plus ?

-

Non.

Et en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, le contenu

de ma gamelle avait disparu dans la sienne. Par prudence,

il en avait laissé un petit fond, au cas où le surveillant,

le père Pergent lui-même, serait venu s’informer de mon appétit.

La chose ne manqua pas d’arriver mais à voir mon air de chien

battu et ma gamelle presque vide, je suis sûr que le bon père,

ce soir-là, ne se fit pas d’illusions, d’autant plus que mon

voisin, le nez plongé dans les layos, était en plein travail.

Ce lapement un peu prolongé chez mon compagnon aurait suffi

à éveiller de justes soupçons ; il avait souvent fini bon

premier ; au cas où il y aurait du “rab”, il ne fallait pas

être à la traîne.

Et en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, le contenu

de ma gamelle avait disparu dans la sienne. Par prudence,

il en avait laissé un petit fond, au cas où le surveillant,

le père Pergent lui-même, serait venu s’informer de mon appétit.

La chose ne manqua pas d’arriver mais à voir mon air de chien

battu et ma gamelle presque vide, je suis sûr que le bon père,

ce soir-là, ne se fit pas d’illusions, d’autant plus que mon

voisin, le nez plongé dans les layos, était en plein travail.

Ce lapement un peu prolongé chez mon compagnon aurait suffi

à éveiller de justes soupçons ; il avait souvent fini bon

premier ; au cas où il y aurait du “rab”, il ne fallait pas

être à la traîne.

Le repas s’acheva sans histoire ; d’ailleurs, j’avais hâte

de sortir respirer un bol d’air frais. Quelqu’un que je n’avais

pas encore vu, nous prit en charge dès la sortie :

Le repas s’acheva sans histoire ; d’ailleurs, j’avais hâte

de sortir respirer un bol d’air frais. Quelqu’un que je n’avais

pas encore vu, nous prit en charge dès la sortie :

-

Frère, y a un nouveau ici.

- Je sais, je sais, dit le frère, mettez-vous un peu en

rang ; regardez-moi cette pagaie. Chir, Prétet, à genoux

au pied de votre lit !

C’était le frère Alphonse Petit qui avait parlé.

C’était le frère Alphonse Petit qui avait parlé.

Je pensai, à part moi : - Bon, après ce brouet spartiate,

voilà des punitions à présent. Je ravalai ma salive et montai

l’escalier de bois conduisant au dortoir des petits, où une

autre personne nous attendait, les mains aux hanches un trousseau

de clés pendant aux doigts. Mais ce n’était plus un homme

en noir, c’était une sœur, trapue, carrée, taillée à la hache,

le voile et la guimpe bien posés sur un front volontaire bien

sûr : c’était la sœur Marie, une maîtresse femme. Elle m’assigna

une place et me dit d’un fort accent alsacien :

Je pensai, à part moi : - Bon, après ce brouet spartiate,

voilà des punitions à présent. Je ravalai ma salive et montai

l’escalier de bois conduisant au dortoir des petits, où une

autre personne nous attendait, les mains aux hanches un trousseau

de clés pendant aux doigts. Mais ce n’était plus un homme

en noir, c’était une sœur, trapue, carrée, taillée à la hache,

le voile et la guimpe bien posés sur un front volontaire bien

sûr : c’était la sœur Marie, une maîtresse femme. Elle m’assigna

une place et me dit d’un fort accent alsacien :

-

Est-ce que tu fais au lit ?

-

Quelquefois, ma sœur, dis-je timidement.

- Ah ! il faut plus faire, sinon “fieu”, on ne sera pas

bons amis.

En m’enfilant dans mes draps, je me jurai de faire attention.

Il est toujours désagréable de s’attirer des ennuis et de

se signaler à l’attention publique quand on arrive dans une

maison.

En m’enfilant dans mes draps, je me jurai de faire attention.

Il est toujours désagréable de s’attirer des ennuis et de

se signaler à l’attention publique quand on arrive dans une

maison.

Pour un gamin comme moi, la journée avait été longue, pleine

d’embûches, riche en émotions. Aussi, je ne tardai pas à m’endormir

d’un sommeil qu’on ne connaît qu’à cet âge. Je dormis profondément.

Mais le lendemain matin, mon réveil fut un cauchemar, quand

je me sentis... dans le lac. Je changeai de position, pensant

faire office de fer à repasser, imaginant que d’ici le lever,

il n’y aurait plus de traces. Je m’évertuais, mais en vain

! Un tour de clé dans la serrure de la petite cellule contiguë

à mon lit me fit comprendre que j’étais perdu : la sœur au

trousseau de clés sortait. J’ignorais encore tout des coutumes

de la maison. Tout restait calme, personne ne bougeait ; sans

doute n’était-il pas encore l’heure. La silhouette noire et

blanche s’avança silencieusement, en s’arrêtant avec une précision

qu’on aurait dit automatique, devant certains lits. Un bruit

de ressorts qui grincent, des couvertures qui volent et v’lan

: c’est la discipline en cordelettes de sœur Marie qui s’abat

sur... les délinquants de la nuit.

Pour un gamin comme moi, la journée avait été longue, pleine

d’embûches, riche en émotions. Aussi, je ne tardai pas à m’endormir

d’un sommeil qu’on ne connaît qu’à cet âge. Je dormis profondément.

Mais le lendemain matin, mon réveil fut un cauchemar, quand

je me sentis... dans le lac. Je changeai de position, pensant

faire office de fer à repasser, imaginant que d’ici le lever,

il n’y aurait plus de traces. Je m’évertuais, mais en vain

! Un tour de clé dans la serrure de la petite cellule contiguë

à mon lit me fit comprendre que j’étais perdu : la sœur au

trousseau de clés sortait. J’ignorais encore tout des coutumes

de la maison. Tout restait calme, personne ne bougeait ; sans

doute n’était-il pas encore l’heure. La silhouette noire et

blanche s’avança silencieusement, en s’arrêtant avec une précision

qu’on aurait dit automatique, devant certains lits. Un bruit

de ressorts qui grincent, des couvertures qui volent et v’lan

: c’est la discipline en cordelettes de sœur Marie qui s’abat

sur... les délinquants de la nuit.

Ce jour-là je fus épargné... mais pas les autres jours. La

tournée générale terminée, sœur Marie tapait dans ses mains

; c’était le signal d’une nouvelle journée...

Ce jour-là je fus épargné... mais pas les autres jours. La

tournée générale terminée, sœur Marie tapait dans ses mains

; c’était le signal d’une nouvelle journée...

Voilà comment des enfants, traumatisés sans doute par

ce qui leur arrivaient et n’ayant eu aucune approche et entretien

préalables, qui auraient peut-être pu atténuer un tant soit

peu cette nouvelle situation, étaient traités en ce début

de siècle. Il ne faut pas voir par cette remarque du rédacteur

le reproche envers les sœurs qui, je le maintiens, faisaient

ce qu’elles pouvaient. Elles ignoraient très certainement

que cet état de fait était dû à un problème de muscle annulaire

fermant un orifice.

Voilà comment des enfants, traumatisés sans doute par

ce qui leur arrivaient et n’ayant eu aucune approche et entretien

préalables, qui auraient peut-être pu atténuer un tant soit

peu cette nouvelle situation, étaient traités en ce début

de siècle. Il ne faut pas voir par cette remarque du rédacteur

le reproche envers les sœurs qui, je le maintiens, faisaient

ce qu’elles pouvaient. Elles ignoraient très certainement

que cet état de fait était dû à un problème de muscle annulaire

fermant un orifice.

Mais notre ami tient à dire aux mamans qui pourraient

nous lire, et qui auraient des enfants atteints de cette petite

faiblesse... du sphincter, que les coups de cordelettes ne

changeaient rien à l’affaire. Un conseil : pas de matelas

pour ce genre d’exercice nocturne, mais une bonne paillasse,

renouvelable à souhait (ce que les enfants atteints de cette

maladie, auront par la suite, et qui ne réglera pas complètement

leur situation, car ils étaient quand même considérés un peu

comme des “parias” aux yeux de leurs camarades) une alèse

au besoin et surtout... un peu de patience et beaucoup d’amour

feront que vos enfants n’auront pas un réveil angoissé, ni

un complexe d’infériorité dont ils auront longtemps à souffrir.

Mais notre ami tient à dire aux mamans qui pourraient

nous lire, et qui auraient des enfants atteints de cette petite

faiblesse... du sphincter, que les coups de cordelettes ne

changeaient rien à l’affaire. Un conseil : pas de matelas

pour ce genre d’exercice nocturne, mais une bonne paillasse,

renouvelable à souhait (ce que les enfants atteints de cette

maladie, auront par la suite, et qui ne réglera pas complètement

leur situation, car ils étaient quand même considérés un peu

comme des “parias” aux yeux de leurs camarades) une alèse

au besoin et surtout... un peu de patience et beaucoup d’amour

feront que vos enfants n’auront pas un réveil angoissé, ni

un complexe d’infériorité dont ils auront longtemps à souffrir.

|

Pour

faire suite à ce déchirant témoignage qui, encore une

fois, doit sensibiliser tous les anciens de Domois et

peut-être d’autres personnes qui liront ces lignes,

je vais continuer de parler et rendre hommage à tous

ces personnes qui ont vu défiler nos jeunes années.

|

Souvenons-nous de cet homme, que nous appelions tous :

M. Pichot (frère Émile). Il semblait avoir été placé

là par la Providence - à voir ses qualités humaines - pour

combler une place laissée vide dans le cœur de tous ces jeunes

garçons : place occupée jadis par une affection paternelle,

aujourd’hui disparue.

Souvenons-nous de cet homme, que nous appelions tous :

M. Pichot (frère Émile). Il semblait avoir été placé

là par la Providence - à voir ses qualités humaines - pour

combler une place laissée vide dans le cœur de tous ces jeunes

garçons : place occupée jadis par une affection paternelle,

aujourd’hui disparue.

Frère

EMILE et son groupe

|

Il était la bonté, cet homme, plus, il avait un cœur de

père, une tendresse de mère, pour les moutards déshérités

que nous étions (en tout bien, tout honneur).

Il était la bonté, cet homme, plus, il avait un cœur de

père, une tendresse de mère, pour les moutards déshérités

que nous étions (en tout bien, tout honneur).

Que demande un gosse qui n’a plus de père, plus de mère

? Du pain, un toit, des vêtements ? Oui sans doute, mais par-dessus

tout, ce qu’il veut, ce qu’il mendie, ce qu’il supplie qu’on

lui donne ? c’est de l’affection, de la tendresse.

Que demande un gosse qui n’a plus de père, plus de mère

? Du pain, un toit, des vêtements ? Oui sans doute, mais par-dessus

tout, ce qu’il veut, ce qu’il mendie, ce qu’il supplie qu’on

lui donne ? c’est de l’affection, de la tendresse.

Et le frère Emile était de ceux qui la leur prodiguait.

Je le vois toujours, ce brave homme, vêtu de bleu - il était

à l’époque le chef incontesté de la menuiserie, son domaine

- son inséparable casquette bien posée, légèrement sur le

devant, ses moustaches épaisses, et qui piquaient les joues,

quand il nous embrassait ; en mains, son paquet de tabac pour

en rouler “une de gris” de temps en temps, et le briquet qu’il

nous tendait pour que nous ayons la joie “d’allumer” : tel

apparaissait frère Emile, la première fois qu’on l’approchait.

Et le frère Emile était de ceux qui la leur prodiguait.

Je le vois toujours, ce brave homme, vêtu de bleu - il était

à l’époque le chef incontesté de la menuiserie, son domaine

- son inséparable casquette bien posée, légèrement sur le

devant, ses moustaches épaisses, et qui piquaient les joues,

quand il nous embrassait ; en mains, son paquet de tabac pour

en rouler “une de gris” de temps en temps, et le briquet qu’il

nous tendait pour que nous ayons la joie “d’allumer” : tel

apparaissait frère Emile, la première fois qu’on l’approchait.

Les dimanches et jours de fête, peu de changement, il

troquait son bleu de travail contre un costume de gros drap,

une casquette plus propre, presque neuve mais sœur jumelle

de celle des jours ordinaires. Enfin ses espadrilles de corde

étaient de repos et il chaussait une paire de brodequins jaunes

à tige montante : c’était frère Emile endimanché.

Les dimanches et jours de fête, peu de changement, il

troquait son bleu de travail contre un costume de gros drap,

une casquette plus propre, presque neuve mais sœur jumelle

de celle des jours ordinaires. Enfin ses espadrilles de corde

étaient de repos et il chaussait une paire de brodequins jaunes

à tige montante : c’était frère Emile endimanché.

C’était chaque jour qu’il venait “se rajeunir” au milieu

de ses “gamins” (c’était son mot). Après le repas de midi,

et le dimanche avant la grand-messe, il apparaissait invariablement

à la petite porte reliant le Saint-François-Xavier des étudiants

avec la cour de l’orphelinat. Nous la connaissions bien cette

porte, et à l’heure dite, nous observions les mouvements,

espérant voir apparaître la casquette de frère Emile. Dès

qu’il apparaissait, nous volions à sa rencontre, et c’était

à qui serait le premier dans ses bras, pour l’embrasser “fort”

quand il était bien rasé, et “tout doucement” quand ça piquait.

Et chacun de lui raconter ses petits problèmes qui d’ordinaire

ne passionnent pas les grandes personnes - peut-être aussi

nos histoires ne l’intéressaient pas - mais il faisait, et

c’est là qu’était sa bonté, comme si elles le passionnaient

au plus haut point. En faut-il davantage à un gosse pour se

sentir aimé ?

C’était chaque jour qu’il venait “se rajeunir” au milieu

de ses “gamins” (c’était son mot). Après le repas de midi,

et le dimanche avant la grand-messe, il apparaissait invariablement

à la petite porte reliant le Saint-François-Xavier des étudiants

avec la cour de l’orphelinat. Nous la connaissions bien cette

porte, et à l’heure dite, nous observions les mouvements,

espérant voir apparaître la casquette de frère Emile. Dès

qu’il apparaissait, nous volions à sa rencontre, et c’était

à qui serait le premier dans ses bras, pour l’embrasser “fort”

quand il était bien rasé, et “tout doucement” quand ça piquait.

Et chacun de lui raconter ses petits problèmes qui d’ordinaire

ne passionnent pas les grandes personnes - peut-être aussi

nos histoires ne l’intéressaient pas - mais il faisait, et

c’est là qu’était sa bonté, comme si elles le passionnaient

au plus haut point. En faut-il davantage à un gosse pour se

sentir aimé ?

Au fait, je me trompe peut-être, car lorsqu’on aime, les

choses les plus insignifiantes ont grande valeur ; pour lui

elles en avaient une : nous faire sentir qu’il nous aimait.

Au fait, je me trompe peut-être, car lorsqu’on aime, les

choses les plus insignifiantes ont grande valeur ; pour lui

elles en avaient une : nous faire sentir qu’il nous aimait.

Il savait bien que nous n’avions pas faim, frère Emile,

mais il savait aussi que les petites douceurs n’étaient pas

coutume... à l’époque. Les poches de son bleu, comme celles

de sa veste du dimanche, en étaient toujours largement pourvues.

C’était connu de tous : son dessert passait dans ses poches,

c’était pour ses gamins. Une pomme, une mandarine, quelques

petits biscuits, voire même quand c’était l’époque, un saint

Nicolas en pain d’épice, ou de petits œufs de Pâques ; ce

n’est pas grand-chose... quand on en a, mais quand on en est

privé!.. et que c’est de si gentil cœur, alors si, c’est quelque

chose.

Il savait bien que nous n’avions pas faim, frère Emile,

mais il savait aussi que les petites douceurs n’étaient pas

coutume... à l’époque. Les poches de son bleu, comme celles

de sa veste du dimanche, en étaient toujours largement pourvues.

C’était connu de tous : son dessert passait dans ses poches,

c’était pour ses gamins. Une pomme, une mandarine, quelques

petits biscuits, voire même quand c’était l’époque, un saint

Nicolas en pain d’épice, ou de petits œufs de Pâques ; ce

n’est pas grand-chose... quand on en a, mais quand on en est

privé!.. et que c’est de si gentil cœur, alors si, c’est quelque

chose.

Combien de ceux qui liront ces lignes ont connu et apprécié

frère Emile, soit à la menuiserie où il avait en permanence

un ou deux apprentis, soit au jardin ou dans les champs. Il

était originaire de la Meuse, il avait en 1913 quitté sa maison,

son atelier et suivi le Conseil de l’Evangile pour s’exiler

en Belgique et devenir religieux chez les prêtres du Sacré-Cœur.

Trois mois après son engagement religieux, c’est la guerre,

la mobilisation, la vie au front pendant quatre ans.

Combien de ceux qui liront ces lignes ont connu et apprécié

frère Emile, soit à la menuiserie où il avait en permanence

un ou deux apprentis, soit au jardin ou dans les champs. Il

était originaire de la Meuse, il avait en 1913 quitté sa maison,

son atelier et suivi le Conseil de l’Evangile pour s’exiler

en Belgique et devenir religieux chez les prêtres du Sacré-Cœur.

Trois mois après son engagement religieux, c’est la guerre,

la mobilisation, la vie au front pendant quatre ans.

Il rejoint la maison du Sacré-Coeur à Saint-Quentin, en

partie démolie par les hostilités, où l’on réclamait un frère

compétent pour se charger de la reconstruction.

Il rejoint la maison du Sacré-Coeur à Saint-Quentin, en

partie démolie par les hostilités, où l’on réclamait un frère

compétent pour se charger de la reconstruction.

Quand les prêtres du Sacré-Cœur viennent à Domois assurer

la relève, le frère Emile quitte l’Aisne pour la Côte-d’Or

(il devait y rester jusqu’à sa mort, 36 ans plus tard).

Quand les prêtres du Sacré-Cœur viennent à Domois assurer

la relève, le frère Emile quitte l’Aisne pour la Côte-d’Or

(il devait y rester jusqu’à sa mort, 36 ans plus tard).

C’est alors qu’il prend la direction de la menuiserie.

Il suffit d’examiner les bancs de la chapelle, les meubles

de la sacristie pour constater que ce bon frère savait à l’occasion

se hausser à la véritable ébénisterie. Le bois, il l’aimait,

l’économisait, le travaillait avec passion, savait du moindre

bout de chevron tirer le maximum. Les diverses essences n’avaient

pour lui pas de mystère. Jamais aussi il n’était plus heureux

que lorsqu’il pouvait planter, tailler, greffer : le bois

vivant l’intéressant autant que l’autre.

C’est alors qu’il prend la direction de la menuiserie.

Il suffit d’examiner les bancs de la chapelle, les meubles

de la sacristie pour constater que ce bon frère savait à l’occasion

se hausser à la véritable ébénisterie. Le bois, il l’aimait,

l’économisait, le travaillait avec passion, savait du moindre

bout de chevron tirer le maximum. Les diverses essences n’avaient

pour lui pas de mystère. Jamais aussi il n’était plus heureux

que lorsqu’il pouvait planter, tailler, greffer : le bois

vivant l’intéressant autant que l’autre.

Impossible de le “coller” dans ce domaine où il se perfectionnait

sans cesse. Non seulement la plupart des meubles de l’orphelinat

sont passés par ses mains, mais quasi tous les arbres de la

propriété lui doivent la vie ou furent examinés, émondés,

greffés par cet ami passionné de la nature et des fleurs aussi.

Impossible de le “coller” dans ce domaine où il se perfectionnait

sans cesse. Non seulement la plupart des meubles de l’orphelinat

sont passés par ses mains, mais quasi tous les arbres de la

propriété lui doivent la vie ou furent examinés, émondés,

greffés par cet ami passionné de la nature et des fleurs aussi.

Travailleur infatigable, il était encore à l’ouvrage à

77 ans ! Et quand ses forces trahirent sa volonté, sa tâche

fut désormais d’édifier sa communauté par une vie religieuse

exemplaire et de prier. Le premier à la chapelle le matin,

qu’il visitait même dans ses heures d’insomnie, il était pour

tous ceux qui l’approchaient un modèle de ponctualité et de

modestie.

Travailleur infatigable, il était encore à l’ouvrage à

77 ans ! Et quand ses forces trahirent sa volonté, sa tâche

fut désormais d’édifier sa communauté par une vie religieuse

exemplaire et de prier. Le premier à la chapelle le matin,

qu’il visitait même dans ses heures d’insomnie, il était pour

tous ceux qui l’approchaient un modèle de ponctualité et de

modestie.

Frère Emile est décédé à l’âge de 80 ans, sans souffrances,

sans agonie, après une vie religieuse passée presque entièrement

au service des orphelins.

Frère Emile est décédé à l’âge de 80 ans, sans souffrances,

sans agonie, après une vie religieuse passée presque entièrement

au service des orphelins.

|

Voilà

encore l’histoire bien raccourcie d’un homme de bonté,

qui mérite de tous les orphelins une éternelle reconnaissance.

|

Et notre ami Lucien Threis, vous vous rappelez,

l’homme au béret et son cheval ! Je ne puis l’oublier, car

lui aussi s’est donné sans compter pour Domois, il y resta

42 ans.

Et notre ami Lucien Threis, vous vous rappelez,

l’homme au béret et son cheval ! Je ne puis l’oublier, car

lui aussi s’est donné sans compter pour Domois, il y resta

42 ans.

Lucien

THREIS

|

C’était une figure pittoresque de la maison de Domois,

on l’appelait d’ailleurs “Monsieur Lucien”.

C’était une figure pittoresque de la maison de Domois,

on l’appelait d’ailleurs “Monsieur Lucien”.

Homme à tout faire, doué d’une force peu ordinaire, on

le vit aussi faire le terrassier, le bûcheron diriger l’exploitation

agricole du domaine pendant la guerre en l’absence du chef

de ferme appelé sous les drapeaux.

Homme à tout faire, doué d’une force peu ordinaire, on

le vit aussi faire le terrassier, le bûcheron diriger l’exploitation

agricole du domaine pendant la guerre en l’absence du chef

de ferme appelé sous les drapeaux.

Le verbe haut et parlant la langue de l’occupant, il défendait

pied à pied les intérêts de l’orphelinat. On l’utilisait même

comme fossoyeur pour préparer la dernière demeure des pères,

sœurs et des orphelins parfois.

Le verbe haut et parlant la langue de l’occupant, il défendait

pied à pied les intérêts de l’orphelinat. On l’utilisait même

comme fossoyeur pour préparer la dernière demeure des pères,

sœurs et des orphelins parfois.

Mais sa tâche la plus courante était dans les années 1955-1960

celle de chauffeur-livreur, passant en quelques décades de

la voiture à cheval à la 403 Peugeot ; nombre de fournisseurs,

d’employés des Postes et de la gare, de clients de l’imprimerie

se souviennent du personnage.

Mais sa tâche la plus courante était dans les années 1955-1960

celle de chauffeur-livreur, passant en quelques décades de

la voiture à cheval à la 403 Peugeot ; nombre de fournisseurs,

d’employés des Postes et de la gare, de clients de l’imprimerie

se souviennent du personnage.

Pour avoir sillonné la ville un nombre incalculable de

fois, il était imbattable quand il fallait retrouver le nom,

l’emplacement et l’aboutissement d’une rue dijonnaise.

Pour avoir sillonné la ville un nombre incalculable de

fois, il était imbattable quand il fallait retrouver le nom,

l’emplacement et l’aboutissement d’une rue dijonnaise.

Les anciens basketteurs, petits et grands se souviennent

des déplacements qu’ils ont fait dans la camionnette bâchée

en sa bonne compagnie. Il n’a, même lorsque les jeunes champions

gagnaient, jamais eu le moindre accident de la route.

Les anciens basketteurs, petits et grands se souviennent

des déplacements qu’ils ont fait dans la camionnette bâchée

en sa bonne compagnie. Il n’a, même lorsque les jeunes champions

gagnaient, jamais eu le moindre accident de la route.

Pourtant il fêtait doublement les succès acquis dans toute

la Bourgogne. Il aimait beaucoup ces orphelins qu’il transportait

au début du siècle dans son premier véhicule hippomobile,

c’était moins dangereux.

Pourtant il fêtait doublement les succès acquis dans toute

la Bourgogne. Il aimait beaucoup ces orphelins qu’il transportait

au début du siècle dans son premier véhicule hippomobile,

c’était moins dangereux.

Le chanoine Kir lui-même lui remit la médaille des vieux

travailleurs, qui récompensait trente-cinq années d’activité

généreuse et désintéressée à Domois. Il remercia par ces mots

ce geste qui l’honorait au plus au point :

Le chanoine Kir lui-même lui remit la médaille des vieux

travailleurs, qui récompensait trente-cinq années d’activité

généreuse et désintéressée à Domois. Il remercia par ces mots

ce geste qui l’honorait au plus au point :

“Monsieur le député-maire, malgré vos nombreuses obligations

nationales et régionales, vous avez accepté de venir en personne

me remettre cette belle médaille. De tout cœur je vous en

remercie.

“Monsieur le député-maire, malgré vos nombreuses obligations

nationales et régionales, vous avez accepté de venir en personne

me remettre cette belle médaille. De tout cœur je vous en

remercie.

Un grand merci à M. Avignant qui représente les Anciens.

Dieu sait si j’en connais ! A travers vous, père directeur

(c’était le père Le Berre), je m’adresse à toute la Maison

de Domois. Je tiens à vous dire combien je suis heureux de

travailler dans notre chère maison et “puisque les voyages

forment la jeunesse” j’espère pouvoir m’y dépenser de longues

années encore. Cette fête est aussi celle de tous ceux qui

travaillent avec moi ici. Ils le méritent autant que moi.

Un grand merci à M. Avignant qui représente les Anciens.

Dieu sait si j’en connais ! A travers vous, père directeur

(c’était le père Le Berre), je m’adresse à toute la Maison

de Domois. Je tiens à vous dire combien je suis heureux de

travailler dans notre chère maison et “puisque les voyages

forment la jeunesse” j’espère pouvoir m’y dépenser de longues

années encore. Cette fête est aussi celle de tous ceux qui

travaillent avec moi ici. Ils le méritent autant que moi.

Mes chers enfants, vous le savez, je ne suis ni docteur,

ni ingénieur. Je suis un simple conducteur. Je tâche tout

simplement de bien faire le travail que l’on me confie.

Mes chers enfants, vous le savez, je ne suis ni docteur,

ni ingénieur. Je suis un simple conducteur. Je tâche tout

simplement de bien faire le travail que l’on me confie.

Vous aussi plus tard, soyez de fidèles travailleurs partout

où vous serez. Et pour terminer, je vous dis avec La Fontaine,

bien que je ne sente pas venir ma fin prochaine : “Travaillez,

prenez de la peine, c’est le fond qui manque le moins !”

Vous aussi plus tard, soyez de fidèles travailleurs partout

où vous serez. Et pour terminer, je vous dis avec La Fontaine,

bien que je ne sente pas venir ma fin prochaine : “Travaillez,

prenez de la peine, c’est le fond qui manque le moins !”

|

On

voit dans ce personnage toute la modestie et le dévouement

qu’il avait envers les orphelins et sa Maison où il

se trouvait tellement bien...

|

Il n’a jamais, aux dires du père Le Berre, réclamé son

salaire et ne prendra pas sa retraite et ses seules vacances

furent de participer au pèlerinage bourguignon à Lourdes où

avec une certaine fierté, il assurait les fonctions de porte-drapeau.

Il n’a jamais, aux dires du père Le Berre, réclamé son

salaire et ne prendra pas sa retraite et ses seules vacances

furent de participer au pèlerinage bourguignon à Lourdes où

avec une certaine fierté, il assurait les fonctions de porte-drapeau.

Sa santé commença à décliner mais jusqu’au bout il refusa

de s’avouer vaincu et trouva encore à s’employer à de petits

travaux domestiques ou au bûcher. M. Lucien s’en est allé

un peu comme il est venu, sans bruit, après plus de quarante

années passées à Domois en serviteur dévoué. Notre-Dame de

Domois aura certainement bien accueilli cet homme qui ne venait

pas de la religion, mais qui était tellement bon et généreux.

Sa santé commença à décliner mais jusqu’au bout il refusa

de s’avouer vaincu et trouva encore à s’employer à de petits

travaux domestiques ou au bûcher. M. Lucien s’en est allé

un peu comme il est venu, sans bruit, après plus de quarante

années passées à Domois en serviteur dévoué. Notre-Dame de

Domois aura certainement bien accueilli cet homme qui ne venait

pas de la religion, mais qui était tellement bon et généreux.

Les pères du Sacré-Cœur, comme nous l’avons vu plus haut,

avaient bien du travail pour remettre en état cet établissement

et ils désiraient aussi mettre en œuvre leur projet d’éducation.

Il ont commencé par appliquer ce qu’ils avaient appris et

fait dans leur jeunesse et dans des établissements différents

où ils étaient passés.

Les pères du Sacré-Cœur, comme nous l’avons vu plus haut,

avaient bien du travail pour remettre en état cet établissement

et ils désiraient aussi mettre en œuvre leur projet d’éducation.

Il ont commencé par appliquer ce qu’ils avaient appris et

fait dans leur jeunesse et dans des établissements différents

où ils étaient passés.

Les jeunes pères et frères du Sacré-Cœur savaient occuper

les orphelins dans les années 1935-1937. Parfois certaines

activités n’étaient pas tristes...

Les jeunes pères et frères du Sacré-Cœur savaient occuper

les orphelins dans les années 1935-1937. Parfois certaines

activités n’étaient pas tristes...

L’un des pères avait pris l’initiative de mettre en place

une troupe de scouts qui avait fière allure et aussi grande

réputation. Lors d’un concours de district, à Gevrey, nos

patrouilles s’étant particulièrement distinguées, un des chefs

présents, le commissaire, je crois, disait “de la 1re Domois

rien ne saurait nous surprendre”. C’était bien sûr un compliment,

car nous donnions tout ce que nous avions dans le “ventre”

pour montrer aux autres que nous les orphelins nous pouvions

être aussi bons qu’eux. Et notre groupe théâtre a aussi meublé

nos loisirs, grâce à la compétence du père Roblot, qui avait

bien de la patience avec nous ; il faut avouer que nous ne

savions quoi inventer pour lui rendre la tâche difficile.

Le moment venu nous savions bien sûr nos textes et nos tirades,

nous faisions un “triomphe” !

L’un des pères avait pris l’initiative de mettre en place

une troupe de scouts qui avait fière allure et aussi grande

réputation. Lors d’un concours de district, à Gevrey, nos

patrouilles s’étant particulièrement distinguées, un des chefs

présents, le commissaire, je crois, disait “de la 1re Domois

rien ne saurait nous surprendre”. C’était bien sûr un compliment,

car nous donnions tout ce que nous avions dans le “ventre”

pour montrer aux autres que nous les orphelins nous pouvions

être aussi bons qu’eux. Et notre groupe théâtre a aussi meublé

nos loisirs, grâce à la compétence du père Roblot, qui avait

bien de la patience avec nous ; il faut avouer que nous ne

savions quoi inventer pour lui rendre la tâche difficile.

Le moment venu nous savions bien sûr nos textes et nos tirades,

nous faisions un “triomphe” !

La

troupe des Scouts

|

Le cinéma fait son apparition. Voici une anecdote qui

montre comment cela se passait et mérite d’être racontée.

Le cinéma fait son apparition. Voici une anecdote qui

montre comment cela se passait et mérite d’être racontée.

La voiture du projectionniste arrive un dimanche au beau

milieu d’un petit monde déjà tout en effervescence.

La voiture du projectionniste arrive un dimanche au beau

milieu d’un petit monde déjà tout en effervescence.

- Chouette,

y a du ciné ! On va rigoler ! Un film de Chaplin, dit Charlot,

grande vedette de l’ancien temps, était au programme.

Voici que débouche le père Paul, il traverse la cour en

coup de vent, selon son habitude ; calotte ronde sur la tête,

l’œil allumé derrière ses lunettes qui lui font de gros yeux,

une chaîne qui pend de l’une de ses poches de soutane, avec

son inséparable trousseau de clés, et le non moins légendaire

sifflet à roulette : agent indispensable de l’ordre et de

la discipline. Au bout de chaque bras, une caissette qui parait

peser son poids : c’est l’opérateur qui arrive avec armes

et bagages. Il s’engouffre dans la salle de spectacle, “grande

salle” comme on disait à l’époque. Ici, pas de cabine d’opérateur

avec ses deux yeux carrés. Non, une table qui tient bien d’aplomb...

avec une cale en dessous.

Voici que débouche le père Paul, il traverse la cour en

coup de vent, selon son habitude ; calotte ronde sur la tête,

l’œil allumé derrière ses lunettes qui lui font de gros yeux,

une chaîne qui pend de l’une de ses poches de soutane, avec

son inséparable trousseau de clés, et le non moins légendaire

sifflet à roulette : agent indispensable de l’ordre et de

la discipline. Au bout de chaque bras, une caissette qui parait

peser son poids : c’est l’opérateur qui arrive avec armes

et bagages. Il s’engouffre dans la salle de spectacle, “grande

salle” comme on disait à l’époque. Ici, pas de cabine d’opérateur

avec ses deux yeux carrés. Non, une table qui tient bien d’aplomb...

avec une cale en dessous.

Pas d’embobineuse électrique, mais une bonne manivelle

et puis... des pinces, du fil, de la colle, des ciseaux, des

bobines de fil électrique pour baladeuses, etc., etc., le

tout pêle-mêle à proximité de l’appareil à manivelle.

Pas d’embobineuse électrique, mais une bonne manivelle

et puis... des pinces, du fil, de la colle, des ciseaux, des

bobines de fil électrique pour baladeuses, etc., etc., le

tout pêle-mêle à proximité de l’appareil à manivelle.

-

Bon, frère, vous pouvez faire rentrer, c’est prêt !

Pas besoin de faire la guerre au guichet pour prendre

un billet, l’entrée est gratuite. On est même prêt à vous

rembourser si vous n’êtes pas satisfait, comme dans les grands

établissements. Mais allez donc faire rentrer calmement une

telle bande : ça se bouscule, tout juste si l’appareil ne

va pas faire connaissance avec la dalle de ciment.

Pas besoin de faire la guerre au guichet pour prendre

un billet, l’entrée est gratuite. On est même prêt à vous

rembourser si vous n’êtes pas satisfait, comme dans les grands

établissements. Mais allez donc faire rentrer calmement une

telle bande : ça se bouscule, tout juste si l’appareil ne

va pas faire connaissance avec la dalle de ciment.

-

Bon, tout le monde est en place. Lumière !

Ca s’éteint ! Un moment de silence, une petite lampe s’allume,

l’écran devient lumineux. Bon ça démarre, quelques coups de

manivelle, un petit bruit qui signifie : tout va bien, on

peut y aller, et un titre apparaît : clair, lumineux, un peu

de travers, et qui danse la carmagnole avant d’avoir trouvé

sa place définitive :

Ca s’éteint ! Un moment de silence, une petite lampe s’allume,

l’écran devient lumineux. Bon ça démarre, quelques coups de

manivelle, un petit bruit qui signifie : tout va bien, on

peut y aller, et un titre apparaît : clair, lumineux, un peu

de travers, et qui danse la carmagnole avant d’avoir trouvé

sa place définitive :

“Charlot

dans ses nouvelles aventures”

Un “ah” admiratif et approbateur salue notre vedette,

et le film commence. Rires étouffés, rires aux éclats, commentaires

en sourdine ou à haute voix, tout y est. Cela durait bien

depuis un bon moment, les nerfs étaient détendus, l’atmosphère

plus calme... quand tout à coup, un bruit étrange, bruit de

moteur exhalant son dernier soupir. Lumière !

Un “ah” admiratif et approbateur salue notre vedette,

et le film commence. Rires étouffés, rires aux éclats, commentaires

en sourdine ou à haute voix, tout y est. Cela durait bien

depuis un bon moment, les nerfs étaient détendus, l’atmosphère

plus calme... quand tout à coup, un bruit étrange, bruit de

moteur exhalant son dernier soupir. Lumière !

Tout était prévu, un petit gars, ces jours-là, devenu

spécialiste se tenait en permanence auprès du commutateur

pour les besoins de la cause, et cette cause était fréquente

: la panne. Un “oh” désapprobateur, presque angoissé, s’échappe

avec un ensemble charmant. Chacun essaie de voir, de comprendre,

se lève, se rassied, se relève pour supputer les chances de

succès... ou d’insuccès.

Tout était prévu, un petit gars, ces jours-là, devenu

spécialiste se tenait en permanence auprès du commutateur

pour les besoins de la cause, et cette cause était fréquente

: la panne. Un “oh” désapprobateur, presque angoissé, s’échappe

avec un ensemble charmant. Chacun essaie de voir, de comprendre,

se lève, se rassied, se relève pour supputer les chances de

succès... ou d’insuccès.

Mais le père Paul est là : aussitôt armé du ciseau, de

la colle, il coupe, il assemble, il recolle ; la calotte en

bataille, l’œil inquisiteur, la main habile ; la chance tourne

de notre côté et Charlot va nous revenir. Quelques coups de

manivelle. Lumière ! Ça redémarre ! “Ah” comme d’habitude.

Eclats de rires, les commentaires reprennent. Charlie se décarcasse,

fait des acrobaties, “fauche” des semelles, moulinette du

pépin, s’assoit sur une poêle brûlante. Et voilà qu’en pleine

action “crac” ! Lumière ! Cette fois-ci c’est plus sérieux,

le “oh” est resté dans les gorges, et l’on envisage la reprise

du film un autre jour. Désastre !

Mais le père Paul est là : aussitôt armé du ciseau, de

la colle, il coupe, il assemble, il recolle ; la calotte en

bataille, l’œil inquisiteur, la main habile ; la chance tourne

de notre côté et Charlot va nous revenir. Quelques coups de

manivelle. Lumière ! Ça redémarre ! “Ah” comme d’habitude.

Eclats de rires, les commentaires reprennent. Charlie se décarcasse,

fait des acrobaties, “fauche” des semelles, moulinette du

pépin, s’assoit sur une poêle brûlante. Et voilà qu’en pleine

action “crac” ! Lumière ! Cette fois-ci c’est plus sérieux,

le “oh” est resté dans les gorges, et l’on envisage la reprise

du film un autre jour. Désastre !

Ah, je vois, vous ne connaissez pas notre cinéaste ! Dix

minutes d’entracte. Et le père Paul fouille, déplace, replace,

pose des questions, s’énerve.

Ah, je vois, vous ne connaissez pas notre cinéaste ! Dix

minutes d’entracte. Et le père Paul fouille, déplace, replace,

pose des questions, s’énerve.

- Mais

où est cette boîte ? Je l’avais mise là ! Peine perdue ;

on la cherchait à droite... elle était à gauche, dans la

caissette à bobines, avec la colle et les ciseaux.

Un “ah” de soulagement et de la petite coquine sort une

belle ampoule toute neuve pour remplacer sa soeur morte dans

l’exercice de ses fonctions. Il avait tout prévu, le technicien

de la maison. On est sauvé ! Chacun reprend sa place. Lumière

! Le commutateur s’abaisse, nous laissant quelques instants

dans l’obscurité... redoutable.

Un “ah” de soulagement et de la petite coquine sort une

belle ampoule toute neuve pour remplacer sa soeur morte dans

l’exercice de ses fonctions. Il avait tout prévu, le technicien

de la maison. On est sauvé ! Chacun reprend sa place. Lumière

! Le commutateur s’abaisse, nous laissant quelques instants

dans l’obscurité... redoutable.

On repart oui... mais... la bobine est à l’envers : cela

ne dérangeait nullement notre Charlot, habitué à ces excentricités

! Lumière ! Le Père Paul s’éponge, marmonne un peu entre ses

dents, s’adressant sans doute à sainte Rita, la patronne des

causes désespérées, en une prière qu’il aurait souhaitée plus

intime. Bon, voilà Charlot sur ses pieds... Lumière... Et

pour la troisième fois, la séance recommence. Et plus Charlot

se démène, fait de singeries, plus l’assistance vibre, se

trémousse, jubile, rit et pouffe.

On repart oui... mais... la bobine est à l’envers : cela

ne dérangeait nullement notre Charlot, habitué à ces excentricités

! Lumière ! Le Père Paul s’éponge, marmonne un peu entre ses

dents, s’adressant sans doute à sainte Rita, la patronne des

causes désespérées, en une prière qu’il aurait souhaitée plus

intime. Bon, voilà Charlot sur ses pieds... Lumière... Et

pour la troisième fois, la séance recommence. Et plus Charlot

se démène, fait de singeries, plus l’assistance vibre, se

trémousse, jubile, rit et pouffe.

Vous me croirez si vous voulez, eh bien, on est arrivé

à passer toutes les bobines, et il restait encore du fil,

de la colle, et tout l’attirail pour... la prochaine séance.

Vous me croirez si vous voulez, eh bien, on est arrivé

à passer toutes les bobines, et il restait encore du fil,

de la colle, et tout l’attirail pour... la prochaine séance.

Le narrateur de cette fameuse séance de cinéma, ne dit

pas à quelle heure cela s’est terminé.

Le narrateur de cette fameuse séance de cinéma, ne dit

pas à quelle heure cela s’est terminé.

Chacun se souvient, surtout dans la section des petits,

des séances de projection de “Tintin et Milou”. Là aussi nous

en avons eu des sueurs froides, car la lampe du projecteur

lâchait souvent et le père Humbert (“dix heures dix”), ne

prenait pas la précaution d’en avoir une de rechange...

Chacun se souvient, surtout dans la section des petits,

des séances de projection de “Tintin et Milou”. Là aussi nous

en avons eu des sueurs froides, car la lampe du projecteur